Unser Webteam hat die ELIA Homepage komplett erneuert und ich finde, sie kann sich wirklich sehen lassen. Großes Kompliment!

Fotos vom Forum

Vor dem Forum

Langsam wird es ernst – die letzten Vorbereitungen laufen und gleich geht es los. Zum Liveblog geht es hier

Wir sind die wahren Piraten…

Seit Monaten machen somalische Piraten Schlagzeilen. Dabei ernten die reichen Länder auch hier nur das, was sie selbst gesät haben, wie die Zeit berichtet. Und ich frage mich an diesem Freitag wieder, wo wohl der Fisch gefangen wurde, den ich im Supermarkt kaufen kann. Westliche und asiatische Fangflotten nutzen seit Jahren schon das politische Chaos im Land aus und fischen die Hoheitsgewässer vor Somalia leer. Nun fangen einige Somalis eben Schiffe statt Fische – Menschenfischer der etwas anderen Art, könnte man auch sagen:

Nach Schätzungen von Clive Schofield, Forscher am Australian National Centre for Ocean Resources and Security und Autor einer Studie über die Plünderung der somalischen Fischbestände, haben die fremden Fangflotten erheblich mehr Protein aus Somalias Gewässern entnommen, als die Welt dem Land in Gestalt von humanitärer Hilfe zur Verfügung gestellt hat. »Piratenfischer« nennt deshalb die Umweltorganisation Greenpeace die asiatischen und europäischen Hochseetrawler mit ihren riesigen Schlepp- und Treibnetzen. Es sei schon »ausgesprochen ironisch«, sagt Clive Schofield, »dass viele der Nationen, deren Kriegsschiffe derzeit am Horn von Afrika patrouillieren oder auf dem Weg dorthin sind, unmittelbar mit den Fischereiflotten verbunden sind, die geschäftig Somalias Meeresschätze plündern«.

Wobei so manche ausländischen Schiffe gar nicht am Thunfisch interessiert sind. Als der Tsunami im Dezember 2004 die somalische Küste erreichte, spülte er radioaktiv verseuchten Unrat, Chemikalien und Schwermetalle an die Strände im Norden des Landes – Giftmüll aus den Industrieländern, der nach Angaben der UN-Umweltorganisation Unep jahrelang vor der somalischen Küste illegal verklappt worden war.

Piraterie erzeugt Piraterie: Die somalischen Fischer bewaffneten sich, griffen die großen Fischtrawler an, verlangten »Zölle« und »Steuern« und kaperten die ersten Boote, die gegen Lösegeld wieder freigegeben wurden. Eine Geschäftsidee war geboren. Aus Fischern wurden Seeräuber.

Vielleicht sollten die Kriegsschiffe erst mal die fremden Fischereiflotten verjagen, bevor sie den Piraten nachstellen. Wer indessen verantwortlich Fisch einkaufen möchte, kann auf der Liste des MSC (Marine Stewardship Council) nachlesen.

„Wer von euch ist denn gläubig?“

Der Spiegel berichtet über die Toten Hosen als Religionslehrer in einer achten Klasse. Campino sagt da unter anderem:

Immer wieder in meinem Leben habe ich mich mit Glauben beschäftigt. Die Auseinandersetzung damit sollte meiner Meinung nach niemals enden. Man kann zum Beispiel nicht einfach sagen „Ich bin Katholik“ und das dann zeitlebens nie wieder ernsthaft hinterfragen. Außerdem ist es nie zu spät, ein- oder auszusteigen in die Religionsdiskussion. Die Option, Glaube als Kraftquelle zu nutzen – da würde ich jedem raten, nicht so schnell die Tür davor zuzumachen.

Und der kleine religionskritische Exkurs am Ende zum Thema FC Bayern wird Haso sicher freuen 🙂

The Great Emergence: Aufbruch in eine multipolare Welt

(Dies ist der vorletzte Post zu The Great Emergence, hier die vorherigen Teile: 1, 2, 3, 4, 5)

Das bunte Treiben geht weiter und wie in jeder Neukonfiguration stellt sich die Frage, wo die Autorität nun liegt. Es gab dabei schon früher Unterschiede zwischen den vier Feldern, die nun wieder eine Rolle spielen. In der linken Hälfte des Diagramms galt das sola scriptura immer schon mit gewissen Einschränkungen. Die Renewalists waren immer der Auffassung, dass der Geist als Quelle von Autorität und leitende Instanz nicht einfach auf das Schriftwort reduziert werden darf. Die Liturgicals hatten zwar Vorbehalte gegen allzu spontane Eingebungen, die sich noch nicht ausreichend bewährt hatten, aber auf der anderen Seite hatten sie auch Vorbehalte gegen ähnlich „unmittelbare“ Schriftauslegung, die sich dem Dialog mit der reichen Tradition der Christenheit verweigert oder sich darüber hinwegsetzt.

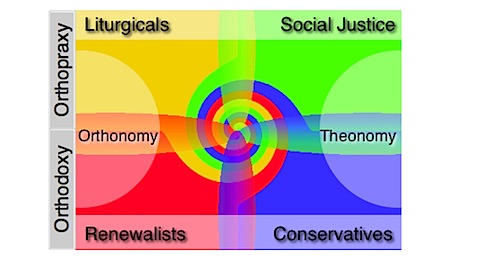

Das Bild wird komplizierter. Über und unter dem kreisenden Zentrum bilden sich neue Felder mit den bekannten Bezeichnungen. Die obere Hälfte betont dabei das rechte Handeln (Orthopraxie – ob liturgisch oder sozial), während die untere Hälfte die rechte Lehre in den Vordergrund stellt (Orthodoxie). In der wachsenden Mitte aber ist diese Unterscheidung aufgehoben.

Doch die Frage nach der Autorität stellt sich immer noch und führt nun zu einer Polarisierung der Mitte. Tickle sieht hier eine Alternative zwischen Theonomie und Orthonomie. Das muss kurz erklärt werden: Unter Orthonomie (orthos: aufrecht, gerade und nomos: Gesetz, Norm) versteht sie ein ästhetisches Prinzip: Die Wahrheit kann an ihrer Schönheit (d.h. auch der bewegenden Erfahrung) erkannt werden, und sie bewirkt eine gewisse Harmonie in Lehre und Praxis. Viele „emergents“, schreibt Tickle, schütteln den Kopf über die Debatten der Konservativen zu (modernistischen) Fragen wie der Historizität der Jungfrauengeburt. Für sie ist diese Geschichte zu schön, um nicht wahr zu sein – egal, ob das nun „tatsächlich“ so geschehen ist oder nicht.

Auf der rechten Seite wird dagegen das alte sola scriptura zur Theonomie umfunktioniert: Nur Gott ist die Quelle der Wahrheit, Schönheit liegt im Auge des Betrachters und kann trügerisch sein. Aber auch hier ist unklar, wie menschliche Erkenntnis diesen Gedanken praktisch einholt. Die beiden Ansätze stehen in einer (gelegentlich heftig ausgetragenen) Spannung zu einander. Aber es ist noch nicht gesagt, dass sie einander tatsächlich ausschließen.

In welcher Richtung wäre eine Lösung zu suchen? Die Antworten der früheren Entwicklungsstadien spiegeln immer auch die politischen Verhältnisse ihrer Entstehungszeit wider, argumentiert Tickle. Die Mönchskirche Gregors des Großen entspricht den frühmittelalterlichen Stammesverbänden, das Papsttum nach dem Schisma ist das Pendant zum Kaisertum (die Kardinäle bilde den Hofstaat), und die Reformation mit dem Priestertum aller Gläubigen, Synoden und gewählten, auf Schrift und Bekenntnis verpflichteten Amtsträgern, spiegelt die wachsende Bedeutung des Bürgertums wider, die dann auch die westlichen demokratischen (im Sinne einer repräsentativen Demokratie) Rechtsstaaten hervorbringt.

Aber die Zeit der nationalen Demokratien geht dem Ende entgegen. Sie verlieren in einer global vernetzten Welt rasch an Bedeutung. Recht und Macht werden neu definiert. Wenn „emergents“ heute nicht mehr eindeutig sagen können, ob die Schrift oder die Gemeinschaft die bestimmende Autorität ist, ist das nicht nur eine Kapitulation vor widerstreitenden Prinzipien, sondern ein Schritt in Richtung System- oder Netzwerktheorie. Das Schlagwort heißt crowdsourcing, das Vorbild ist die Wikipedia. Kein einzelner, keine Kartell der Fachleute und keine Hierarchie kann das ganze Bild mehr überschauen. Erst das Zusammenwirken des ganzen Netzwerks mit allen Knoten und Komponenten führt zu einer angemessenen Reaktion:

Weder institutionelle menschliche Autorität noch gelehrte oder priesterliche Unterscheidung alleine kann den Ton angeben, denn weil beides menschlich ist, ist es den Bedningungen von Raum und Zeit unterworfen und kann zu keiner Perspektive umfassenden Verstehens gelangen. Vielmehr ist es die Art und Weise, wie die Botschaft über die Knoten des Netzwerks auf und ab, hin und her läuft, durch die sie erprobt, ausgebessert, von Weisheit zu rechtem Handeln gemäßigt wird, um den Willen des Vaters auszurichten.

Kein Wunder also, dass sich diese Bewegung nur als Gespräch (conversation) fassen lässt, und eben nicht als theologische Position oder Institution. Und doch stammen die neuen Strukturen des Gesprächs, des Wartens auf den Geist, das Glaubens und des Hörens auf die Schrift aus den vier Quadranten der globalen Kirche, und nicht aus dem kulturellen und gesellschaftlichen Umfeld, in das sie so gut passen.

Clever Meditieren

Regelmäßiges Meditieren vergrößert die Dichte der grauen Zellen, schreibt diese Woche der Spiegel. Außerdem altert das Gehirn langsamer, sagt die Neurowissenschaftlerin Sara Lazar aus Boston. Schon nach zwei Monaten sind bei gestressten Menschen positive Veränderungen sichtbar, und auch „seelische Aufhellungen“ gehören dazu.

Wenn das kein Anreiz ist, in die Fußstapfen von St. Ignatius & Co zu treten!

Zu kurz gedacht?

Ob man als Landwirtschaftsminister auch Milchmädchenrechnungen lernt? Unser SuperSeehofer setzt sich, wie heute zu lesen war, in einem Brief an die Kanzlerin dafür ein, den Klimaschutz zurückzustellen, um nur ja keine Arbeitsplätze in der Autoindustrie zu gefährden. Klimaschutz ja, aber bitte zum Nulltarif.

Die leidet jedoch nicht unter den Klimaschutzvorgaben, sondern unter der Kreditkrise. Aber die Folgekosten der Klimaveränderung übersteigen die Kosten der Wirtschaftskrise bei weitem. Nur sind sie noch nicht spürbar. In Zukunft werden auch wir Europäer weniger und kleinere Autos fahren. Und klar werden Arbeitsplätze dabei verloren gehen. Die Frage ist nur: wie viele – und wer kümmert sich heute darum, dass an anderer Stelle neue geschaffen werden?

Wenn jetzt die Regierung den Druck von den Autoherstellern nimmt, die zwar noch auf die bankrotten US-Autobauer herabsehen, selbst aber sträflich versäumt haben, den Spritverbrauch ihrer Flotte zu senken, dann werden am Ende Audi und BMW (um mal nur die Bayern zu nennen) wie die Monsterbauer aus Detroit auch nicht mehr zu retten sein. Denn wenn die mal weg sind, baut Deutschland die dicksten Schlitten…

Blog-Tipp zum Thema: Klima der Gerechtigkeit

Spruch der Woche: Hören lernen

Nach dem zu leben, was man von Gott gehört hat, bedeutet nicht, alles mit Bibelstellen zu belegen. Es bedeutet, auf das zu hören, was Gott uns über die konkreten Lebensaufgaben sagt, zu denen wir berufen sind. Das Wort Gottes muss man heraushören aus dem Stimmengewirr von Schrift, Tradition, Bekenntnis, Lehre, Erfahrung, Wissenschaft, Intuition, der Gemeinschaft; aber das Wort Gottes ist nicht ein einzelnes davon allein, nicht einmal sie alle zusammen.

Walter Wink, Unmasking the Powers: The Invisible Forces That Determine Human Existence (Powers)

The Great Emergence – Quadranten, Kreuze, Rosenblüten

Phyllis Tickle benutzt ein nettes Diagramm, um zu beschreiben, wie der Beginn der nachprotestantischen (im Unterschied zu anderen Kommentatoren spricht sie nicht von einer nachchristlichen) Ära sich momentan gestaltet. Ich übernehme hier der Einfachheit halber ihre Bezeichnungen für die nordamerikanische Situation. Wie man das hier in Europa beschreiben müsste, kann erst einmal noch offen bleiben.

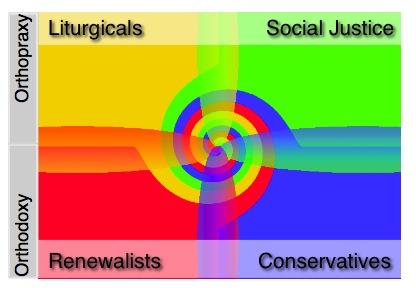

Tickle teilt die spätmoderne Christenheit in vier Grundprägungen auf: Conservatives (Evangelikale, Bekenntnis- und „Bibeltreue“), Social Justice Christians (das sind dann in der Regel die Mainline-Churches und der theologisch eher „liberale“ Flügel), Renewalists (Pfingstkirchen und Charismatische Bewegung) und Liturgicals (da gehören die orthodoxen Kirchen hinein und ein guter Teil der Kontemplativen). Ich habe das hier bunt umgesetzt:

Nun haben sich im Jahrhundert der Ökumene längst die Grenzen zwischen diesen Blöcken aufgeweicht. Es gibt Linksevangelikale, kontemplative Aktivisten, liturgische Charismatiker und viele andere Mischformen – wir kennen das alle. Die Schnittmengen bilden eine Art Kreuz:

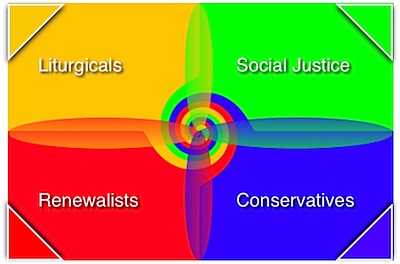

Aber auch hier bleibt die Bewegung nicht stehen. In der Mitte entsteht ein Strudel, in dem sich alle vier Felder mischen. Und anders als im Abfluss der Badewanne steigt dieser Strudel nach oben. All diese Einflüsse sind nötig, um auf ein anderes Niveau zu gelangen und den Herausforderungen der veränderten gesellschaftlichen und religiösen Situation zu begegnen. Der Protestantismus, dessen Charakteristikum die Zersplitterung war, hat zum ersten Mal ein Zentrum – da wo sich früher die Ecken berührten und die Grenzlinien schnitten. die herkömmlichen Strukturen boten dafür keinen Raum. Plötzlich entstanden diffuse Gebilde wie Hauskirchen, nondenominational churches, Gemeindegründungen an ungewohnten Orten, und neue monastische Kommunitäten. Das verbindende Element war der Gedanke und die Praxis der Inkarnation und die Betonung der Ganzheitlichkeit des Glaubens.

Während sich die Emergents (ob sie sich nun selbst so bezeichnen würden oder nicht, das „Etikett“ spielt hier gar keine Rolle und tatsächlich entdecken viele ja zu ihrer Überraschung, dass sie nicht mehr vereinzelte Grenzgänger im eigenen „Lager“ sind, sondern Teil eines größeren Bildes) nun in diesem Aufwärtsstrudel befinden, beginnt in den vier Ecken des Feldes ein Prozess der Abschottung. Auch der lässt sich bereits gut beobachten. Da die alten Grenzen nicht mehr halten, werden sie von denjenigen neu gezogen, denen der Dammbruch ein Dorn im Auge ist. Diese Puristen sind in ihrer Reaktion (und das muss man hören, wenn man Tickle nicht missverstehen will als jemand, der das Neue verklärt) der notwendige Ballast – ein Gegengewicht das dem Aufwärtssog in der Mitte die richtige Balance verleiht.

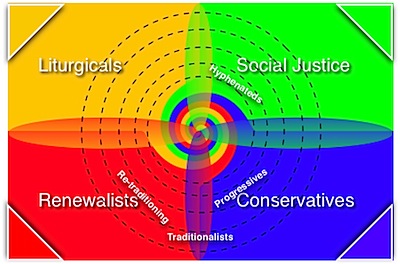

Schließlich bilden sich um den Strudel in der Mitte je nach dem Grad der Nähe und Distanz, Offenheit oder Reserviertheit, noch eine Reihe unterschiedlicher Gruppen:

- Die „Hyphenateds“ (Bindestrich-Definitionen wie Presbymergent, Luthermergent oder Anglimergent), die vielleicht bunteste und verrückteste Mischung, die dem Zentrum sehr nahe stehen – ihre Vorfahren ehren ohne sich deswegen an deren Weg gebunden zu fühlen.

- Die „Progressives“, die gegen den Dogmatismus und institutionelle Erstarrung an einer Öffnung für die Menschen und Herausforderungen der Postmoderne arbeiten

- Re-Traditioning: Alte Traditionen und die damit verbundene Identität werden behutsam entdeckt und erneuert

- Traditionalists: hier warten einige ab, wie das Ganze weitergeht, ohne sich selbst groß zu bewegen, aber sie geben dem Umbruch Stabilität

Das sieht dann so aus:

Wieder Streit um Gender Mainstreaming

Das Thema eines fairen Miteinanders der Geschlechter war diese Woche Thema im Leitungskreis der Koalition für Evangelisation. Es wird uns auf dem Emergent Forum kommende Woche (übrigens – es ist noch möglich, sich anzumelden!) auch beschäftigen.

Die allgemeine Wahrnehmung ist die, dass Frauen in den Kirchen (wie in der Wirtschaft) immer noch schwer unterrepräsentiert sind, wenn es um Führungsaufgaben geht, und dass es einer bewussten Anstrengung aller bedarf, um das zu ändern.

Daher habe ich gerade mit großem Interesse diesen Post von Rolf Krüger, gelesen, der sich kritisch mit einem Bericht des Medienmagazins Pro auseinandersetzt (der mir gestern auch auf den Schreibtisch flatterte). Er lässt den dort geäußerten konservativen Unkenrufen und Verschwörungstheorien (ob von „Pro“ oder der FAZ…) freundlich die Luft ab.

Und die Nachricht passt auch dazu: Hillary Clinton wird US-Außenministerin. Daran war sicher keine Quote schuld.

Falscher Fehler

In der Tageszeitung stand heute ein Leserbrief, in dem jemand die Nachricht über eine grausame Steinigung eines vergewaltigten Mädchens in Somalia zum Anlass nahm, die Menschheit als „größten Fehler der Evolution“ zu bezeichnen.

Aber die Evolution kann gar keine „Fehler“ machen: Sie ist ein Prozess, der nach einer immanenten Logik (etwa der Auslese der schwachen oder nicht optimal angepassten Lebewesen) abläuft und bestimmte „Grausamkeiten“ selbstverständlich einschließt. Nächstenliebe und die Würde des Menschen gehören nicht in ihr Programm. Sie ist amoralisch und lässt sich nicht romantisch verklären; aus der Biologie lässt sich eben keine allgemein gültige Ethik ableiten.

Einem persönlichen Schöpfer (wobei Schöpfung durchaus evolutionär beschrieben werden kann) kann man andererseits Fehler vorhalten. Dann muss man aber auch damit leben, dass Gott den Spieß umdreht und uns Menschen – einzeln und allen zusammen – dieselbe Frage stellt. Wenn das alles ein Fehler der Evolution war, dann sind die Männer, die dieses empörende Unrecht begangen haben, damit quasi entschuldigt.

Beschaulicher Ort

Die Bäume sind weitgehend entlaubt, nur die Lärchen sieht man noch gelb aus den Nadelwäldern hervorscheinen. Das hat mich daran erinnert, dass ich als kleiner Junge meinen Lieblingsausguck auf einer Lärche hatte. Wir hatten zwei davon im Garten, dazu eine große Linde, eine Birke, eine Spitzeiche, zwei Ebereschen und eine Eibe. Und Obstbäume. Leider war keiner groß genug für ein richtiges Baumhaus.

Man konnte von der Lärche herab die Hauptstraße des Dorfes in beide Richtungen überblicken, und aus irgend einem Grund hatte der Stamm relativ weit oben, knapp unter der Spitze eine Art Biegung, in der man gut sitzen konnte. Ich muss da oben viele Stunden gesessen sein. Leider ist man als Erwachsener zu schwer, zumindest für Lärchen. Und man hat Wichtigeres zu tun. Denkt man wenigstens.

Schönes Signal

Nach der US-Wahl haben einige Kommentatoren gefragt, ob das hier auch denkbar wäre: Ein politisches Spitzenamt für jemanden „mit Migrationshintergrund“ (schreckliches Wort), noch konkreter: einen anatolischen Schwaben. Heute haben die Grünen Cem Özdemir zum Parteichef gewählt, nachdem er zuletzt noch einige Kröten von Seiten der Parteifreunde hatte schlucken müssen. Ob der Obama-Faktor da eine Rolle gespielt hat?

Deutschland tut es auf jeden Fall gut, finde ich, auch wenn es keine echte Überraschung war.

Würde Jesus Idea lesen?

Vielleicht, aber ob es ihm Spaß machen würde, ist eine andere Frage. Diese Woche erschien der Emerging Church Artikel von Karsten Huhn. Er hatte sich damit sicher große Mühe gegeben, aber beim Lesen des Endprodukts war ich doch wieder ziemlich unglücklich. Irgendwie ist es immer dasselbe mit idea: Sie sind freundlich, aber manche Dinge können sie anscheinend nicht verstehen, auch wenn man sich den Mund fusselig redet. Dazu kommt der zwanghafte Zug zum Schubladisieren und Werten.

In diesem Fall steigt Huhn mit Brian McLaren ein, verweist auf den Buchtitel „Everything Must Change“ und unterstellt dem Autor eine „einseitige, auf das Diesseits beschränkte Geschichtsauffassung“ (gemeint ist jedoch die Eschatologie, und Belege werden natürlich auch nicht angeführt). Und dann wird auch gleich wieder das Etikett „bedenklich“ drauf geklebt. Natürlich vertritt McLaren nicht die Vorstellung von „Himmel und Ewigkeit“ eines FTA-Absolventen, aber reine Diesseitigkeit kann man ihm nicht vorwerfen. Da reicht im Zweifelsfall ein Blick in „Finding Our Way Again“. Aber das idea-typische Schwarz-Weiß Raster führt zu solch unnötigen und ärgerlichen Kurzschlüssen.

Man kann über solche Fragen natürlich diskutieren und unterschiedlicher Meinung sein. Nur finde ich es methodisch schwierig, wie hier ein Autor andere befragt und zu Wort kommen lässt und dann quasi aus dem Off plötzlich mitdiskutiert und seine Meinung einfließen lässt, die allerdings im Unterschied zu den dort genannten Stimmen nie als persönliches Statement gekennzeichnet wird. Karsten Huhn und ich haben schon am Telefon im Vorfeld der Veröffentlichung darüber gestritten: Ich finde, er hätte diese Wertungen da heraushalten müssen, trotz allen Wohlwollens, das er in diesem Artikel auch an den Tag legt und mit dem er die Kluft zwischen Emergenten und Idea-Lesern zu überbrücken versucht.

Ich habe den Rest des Heftes noch überflogen, und es bleibt erst mal dabei: Ich bin ein glücklicherer Mensch, wenn ich Idea nicht lesen muss.