Das neue Jahr hat begonnen und kurz bevor alles so richtig Fahrt aufnimmt, ist ein kurzer Rückblick angebracht. Die erste Hälfte des alten Jahres war ich noch mit Ankommen in der neuen Gemeinde beschäftigt. Wichtiger als die Frage, was mir denn vorschwebt oder liegt, war dabei die Frage, was die Gemeinde und mit ihr der Stadtteil denn braucht.

Ich erlebte alle Feste und die damit verbundenen Gewohnheiten und typischen Abläufe zum ersten Mal. Das erste Wochenende mit dem Kirchenvorstand und der erste Konvent mit den Kolleg*innen aus dem Prodekanat im Sommer waren beide auf die richtige Art intensiv und entspannt. Die unternehmungslustigen Konfirmand*innen vom Frühjahr wollten unbedingt noch einmal wegfahren. Für rund 20 Kirchtürme in und um Nürnberg habe ich im Sommer ein Banner produziert, das wir in der Klima-Aktionswoche um den 20. September herum dann aufgehängt haben.

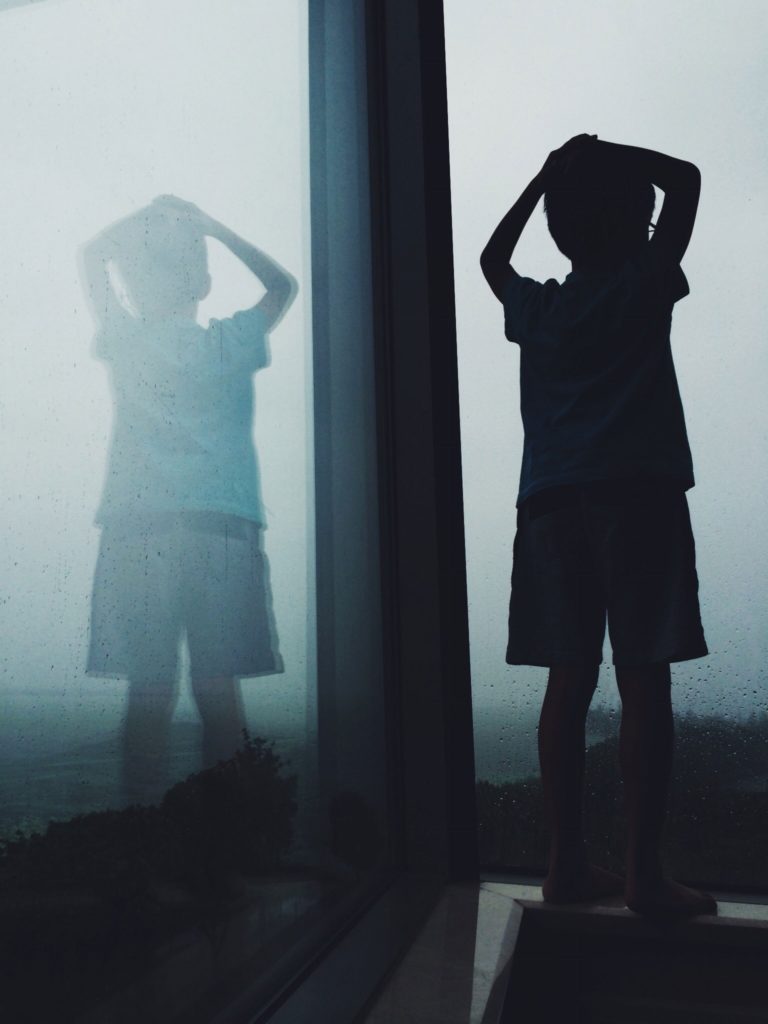

Ende Juli war dann meine akribisch erstellte und verabschiedete Dienstordnung schon wieder Makulatur: Die zweite Pfarrstelle wurde zum September frei und ich wurde gebeten, diese zu übernehmen. Das war noch einmal ein Umbruch. Seither habe ich mehr mit Menschen unter 18 zu tun als drüber: Konfis, Grundschulkinder, Jugendliche. Wenn ich jetzt Gottesdienste halte, dann oft mit Schulen und Kindergärten, Kleinkindfamilien und Krippenspielern. Predigtkünste sind da Nebensache, das ist sicher der größte Unterschied zu den Jahren vorher. Meine Redeanteile liegen im einstelligen Minutenbereich und haben im besten Fall die inhaltliche Komplexität einer Radioandacht. Andere Dinge sind wichtiger: In der „Arche“, einem schon leicht abgewetzten Kinder- und Jugendhaus, hatte ich schon von Anfang meiner Zabo-Zeit an ein Büro. Nun bin ich auch der Hausherr, der schaut, was sich da alles tummelt. Und überlegt, was fehlt und was noch werden kann. Gut, dass ich auch da eifrige Helfer*innen habe.

Das Pendeln ist (im Winter mehr, im Sommer weniger) schon etwas mühsam. Irgendwann in der zweiten Hälfte dieses Jahres wird dann auch die Frage wieder aktuell, ob ich bleibe (und wir dann vermutlich umziehen), oder ob es irgendwo anders eine neue Aufgabe gibt.

Der Pflicht, mich als Frischling im System Landeskirche fortzubilden, bin ich gerne nachgekommen und im Zuge dessen erst zur re:publica 2019 nach Berlin und im Herbst zu „Predigen wie TED“ nach Wittenberg gefahren, um meinen geistiges und handwerkliches Repertoire zu erweitern. Kostenlose, aber nicht weniger intensive und effektive Fortbildung war die Arbeit an Kurzandachten fürs Radio mit Christoph Lefherz in Nürnberg und Melitta Müller-Hansen in München. Und natürlich der Lorenzer Kommentargottesdienst im Mai mit Nürnbergs OB Maly. Gut, dass etliches davon schon vor dem Sommer stattfand, denn inzwischen sind die Freiräume wieder etwas geschrumpft.

Vor etwas mehr als einem Jahr spürte ich, dass ich neben allen zielgerichteten Dingen auch eine völlig zweckfreie Sache brauche. Ich habe dann meine gute alte Takamine wieder ausgepackt und neben dem Schreibtisch aufgestellt. Eine Stratocaster und eine schnuckelige Martin LX1e haben sich dazu gesellt. Wenn mir jetzt zwischen Unterrichtsentwürfen und e-Mails der Elan oder die Ideen ausgehen, spiele ich ein paar Minuten. Die Finger sind schon etwas beweglicher geworden und die Hornhaut auf den Fingerkuppen dicker. Es war also auch ordentlich Musik drin im Jahr 2019.

Endlich war auch wieder Platz im Kopf und im Kalender, um mich im Koordinationskreis von Emergent wieder einzuklinken. Wir haben ein wunderbares Con:Fusion zu den „Zeichen der Zeit“ auf dem Lindenhof in Hemmersheim verlebt, für das uns das „Terrestrische Manifest“ von Bruno Latour die entscheidenden Fragen und Stichworte gab. In diesem Jahr setzen wir das fort, mit einem Forum vom 18. bis 20. September, in Nürnberg, in der Auferstehungskirche.

Auch in diesem Blog habe ich angefangen wieder mehr über das Thema Klimakrise zu schreiben. Eine Weile hatte ich das Gefühl, es sei im Grunde schon alles gesagt. Das Thema hat mich freilich seit Jahren nicht losgelassen, bei jedem Waldspaziergang ist es ja mit Händen zu greifen. Dann dachte ich, andere sagen es besser – die Generation Greta, Extinction Rebellion oder die Fachleute, von denen Christian Lindner so gern spricht, obwohl er ihre Warnungen seit Jahren ignoriert. Ich war richtig niedergeschlagen und bin es manchmal immer noch. Schließlich merkte ich, dass ich als Christ und Theologe einfach nicht still sein kann. Im Augenblick schreibe ich zusammen mit Walter Faerber an einem Buch, das Christen zu einem nachhaltigen Engagement für eine Veränderung unseres Lebensstils zu Gunsten bedrohter Arten und künftiger Generationen ermuntert und ein paar praktische Perspektiven aufzeigt. 70% von meinem Teil des Manuskripts habe ich inzwischen eingetütet. Wenn alles gut weitergeht, erscheint es in diesem Jahr.

Eines ist schon mal sicher: Langweilig wird 2020 auf keinen Fall.