Die versprochene Fortsetzung hat doch länger gedauert, als ich dachte. Eigentlich wollte ich Kapitel für Kapitel lesen und zusammenfassen, nun habe ich aber doch den ganzen theologischen Teil am Stück gelesen, um mich besser hineinzufinden. Da schon das Buch recht dicht formuliert ist, wird es in dieser (nicht gerade kurzen) Zusammenfassung auch recht anspruchsvoll. Aber vielleicht wirft es ja doch einige Denkanstöße ab oder animiert manche(n) zum Selberlesen:

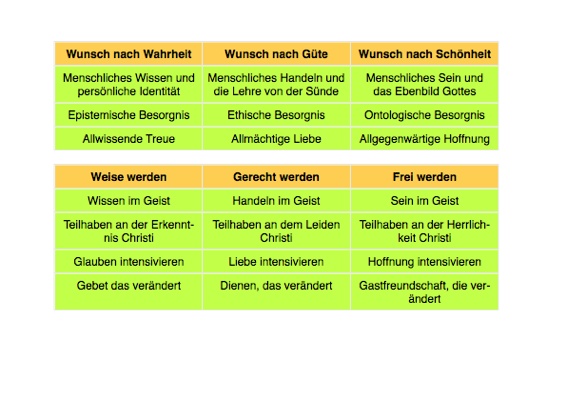

Die theologischen Kapitel sind parallel aufgebaut: LeRon Shults verfolgt hier das Verlangen nach Weisheit zuerst kurz und knapp durch die Schrift, dann durch die christliche Tradition. Daraufhin fragt er nach dem Beitrag von Philosophie und Naturwissenschaft im Dialog mit Schrift und Tradition und zieht die Schlussfolgerungen in Anlehnung an die Grundgedanken des Wachstumsmodells, das Spiritualität als Intensivierung und fortschreitende Differenzierung der Persönlichkeit im Gegenüber zum Nächsten und zu Gott versteht.

“Spirituelle Transformation” setzt an bei dem menschlichen Verlangen, zu erkennen und erkannt zu werden und zielt ab auf ein “Teilnehmen an der ewigen Intimität, die das Leben des dreieinigen Gottes ist”. Sehnsucht nach Weisheit hat nicht nur den kognitiven Aspekt, sondern mit der Qualität gelebter Beziehungen.

In der Schrift begegnet die Weisheit in personifizierter Gestalt und sie lädt den Menschen ein, ihr leidenschaftlich auf der Spur zu bleiben. Die Weisheit hat eine enge Bindung an die göttliche Kreativität und Vorsehung, wer Anteil an ihr hat, kommt in das rechte Verhältnis zu Gott. Umgekehrt zeigt die Geschichte von Sündenfall, dass Weisheit (und mit ihr viel praktisches Wissen und Fertigkeiten) an die enge Beziehung zu Gott gebunden ist und nicht an Gott vorbei erreicht werden kann. Dies wird im Neuen Testament christologisch interpretiert. Weisheit (und Wahrheit) wird nicht einfach rational erkannt, sondern offenbart sich relational als befreiende Gegenwart Gottes.

In der christlichen Tradition kontemplativer Spiritualität ging es immer darum, Gott zu erkennen und von ihm erkannt zu werden, allerdings waren die anthropologischen und kosmologischen Denkvoraussetzungen hier und da problematisch. Augustinus stellt fest, dass Menschen dieses intime gegenseitige Erkennen (und die Wahrheit, auf die menschliches Denken immer schon gerichtet ist) einerseits ersehnen, andererseits fürchten. Die apophatische Theologie betont, dass der endliche Verstand den unendlichen Gott als Gegenstand des Wissens nicht fassen kann. Nikolaus von Cues kann so ein unendliches Wachsen der Gotteserkenntnis annehmen, das dennoch immer die Demut “gelehrter Unwissenheit” bewahrt. Bonaventura schließlich sieht das Einssein mit Gott und mystische Weisheit als Resultat eines Sterbens des eigenmächtigen Intellekts an. Während die Reformation viele dieser Ansätze noch bewahrte, brachte die Aufklärung eine Trennung zwischen objektivem Wissen und subjektiver Spiritualität. In jüngerer Zeit hat unter anderem diesen Dualismus Gustavo Gutierrez kritisiert und ein Verständnis von intellektuellem und spirituellem Erkennen eingefordert, das in der Spannung von Verheißung und Erfüllung diejenigen befreit, “deren persönliche Beziehungen schmerzhaft gebunden sind”.

Philosophisch brachte die Aufklärung die Lösung der Wahrheitsfrage von ihrem Bezug auf das Göttliche, die konsequente Trennung von Glauben und Wissen, und die Erfolge der Naturwissenschaften führten zu einer optimistischen Einschätzung menschlich-rationaler Erkenntnisfähigkeit. Spät- bzw postmodern wird dies in Frage gestellt. Paul Ricoeur plädiert für ein narratives Verstehen, das eine größere Nähe zu praktischer Weisheit und ethischem Urteil pflegt. Wahrheit und Erkennen haben neben der rationalen auch eine soziale Dimension, menschliche Identität (individuell und kollektiv) hängt eben an Geschichten.

Naturwissenschaftlich lässt sich menschliches Denken von körperlichen Vorgängen und Empfindungen nicht trennen (daher ist der neoplatonische Ansatz so problematisch), kann aber auch nicht auf diese reduziert werden. Der Gedanke der Evolution macht es möglich menschliches Werden als ein ausgerichtet Sein auf die Gottes Zukunft zu denken, der dann nicht mehr in einem zeitlosen “oben” residiert.

Alles Erkennen ist geistlich, weil es seinen Grund in Gott hat, von dem, durch den, und auf den hin alle Dinge sind. Insofern ist die Suche nach Weisheit und Erkenntnis dem von Gott geschaffenen menschlichen Geist schon mitgegeben. Sie wird aber intensiviert, indem der Mensch durch den Geist Gottes Anteil bekommt an der Erkenntnis Christi. An dieser Stelle bringt Shults das Konzept einer dialektischen Identität ins Spiel, die mit Paulus sagen kann “ich, aber nicht ich, sondern Christus”. Der menschliche Geist wird vom Geist Gottes weder strikt getrennt noch geht er in diesem auf oder unter. Menschliche Identität setzt immer schon eine Gegenüber voraus. Sie entsteht im Ringen darum, von diesem Gegenüber weder erdrückt noch verlassen zu werden. Die Gegenwart des Geistes, der mehr als ein endliches Gegenüber und uns damit näher ist, als wir selbst und andere es sein können, öffnet uns für eine Erkenntnis unserer wahren Identität. Biblische Weisheit entsteht in der innigen Beziehung zum trinitarischen Wesen und Leben Gottes, und nicht mehr in der defensiven Abgrenzung gegenüber allem Andersartigen, sondern in der Versöhnung der Unterschiede. Der Erwartung und Sehnsucht des werdenden menschlichen Geistes entspricht die Zukünftigkeit des göttlichen Kommens. Geschöpfliches Wissen erinnert sich an die Vergangenheit und ist durch den Geist Gottes auf die Zukunft hin orientiert. In diesem Sinn eröffneter Zukunft bedeutet Gott zu erkennen auch ewiges Leben (Joh 17,4).

Geistliches Erkennen bedeutet, an der Gotteserkenntnis Christi und am Leben des dreieinigen Gottes (2. Petr.1,4) teilzuhaben. Es geht damit über die Zustimmung zu Satzwahrheiten weit hinaus. Die Ostkirche hat das mit dem Begriff der Vergöttlichung des Menschen beschrieben, die christologisch und pneumatologisch vermittelt wird. Wenn das Wesen Gottes in diesem intimen, gegenseitigen trinitarischen Erkennen und Erkanntwerden besteht, hebt sie die geschöpfliche Endlichkeit nicht auf und verwischt die Differenz zum Schöpfer nicht, öffnet sie aber für dessen Wirken. In diesem relationalen Sinn bedeutet Glauben (und damit das rechte Verhältnis zu Gott), sich an Gottes Treue und die Treue zum Nächsten zu binden. Identität und Persönlichkeit wird dadurch nicht ausgelöscht, sondern entsteht so erst richtig. Und auf Pilatus‘ Frage nach der Wahrheit antwortet Jesus nicht mit Worten, wohl aber mit seiner gesamten Passion und Auferstehung, in der sich Gottes Ziel für seine Schöpfung offenbart.

Identität bildet sich in Beziehungen aus und das natürliche Verlangen nach Intimität, das menschliches Erkennen antreibt, wird in und durch die Beziehung zum Geist Gottes umgestaltet, der alle Dinge erhält. In diesem Vertrauen und der bewussten Abhängigkeit von Gott wächst eine neue Identität heran (vgl. Kol 1,9f; 2,16; 3,10.16). Zweifel ist dabei nicht das Gegenteil des Glaubens, sondern häufig ein Zeichen dafür, wie sich eine Spannung entwickelt, die ein tieferes Erkennen und erkannt Werden nach sich zieht. Möglich wird dies durch die Erfahrung der Nähe und Treue Gottes. Der menschliche Geist wird so (1.) geläutert von der Neigung, andere manipulativ an sich zu binden, um so das eigene Ego als Schutzfunktion der verletzlichen Identität zu sichern und das Wagnis des Vertrauens und die eigene Angst vor Nähe und Intimität zu umgehen. Das wiederum ermöglicht eine erleuchtete Sicht auf die Welt und den Empfang einer neuen Identität, für die auch die Nähe Gottes keine Bedrohung mehr darstellt. Der menschliche Geist findet zur Ruhe in Gott und zur Einheit mit dem Geist Gottes.

Konkret verwirklicht sich diese Transformation im Gebet, das wie die Weisheit eine Intensivierung der innigen Erfahrung des Geistes darstellt. Dazu muss das Gebet die Funktion der reinen Bitte überwinden, die oft noch narzisstisch gefärbt ist, und sich auf den Schmelztiegel der Intensivierung einlassen und so von der Sorge um diesen oder jenen Gegenstand hin zur (kontemplativen) Freude am Erkennen und erkannt Werden finden. Damit wird Gebet vom isolierten Akt zur grundsätzlichen Äußerung eines andauernden Lebens im Geist.

Dieser Weg, das eigene Selbst mit Gottes versöhnender Treue zu identifizieren, verändert unsere Antwort auf die bei Evangelikalen übliche Frage: “Wie viele Menschen hast Du diese Woche zum Herrn geführt?” So erkundigt man sich in der Regel nach der Zahl der Menschen, die ein bestimmtes formelhaftes Gebet nachgesprochen haben. Aber wenn wir Gebet als ein Teilnehmen an der Treue Gottes verstehen, als eine befreiende Erfahrung, wie unsere Absichten (“intentionality”) durch die erleuchtende Gegenwart göttlichen Lebens verwandelt werden, dann werden wir diese Frage ganz anders beantworten. Eine Person zum Herrn führen heißt, sie einzuladen zu einer neuen Weise des Wollens (intending) und Umsorgtseins (being-tended-to) in ihrer Beziehung zu Gott durch Christus im Geist. In diesem Modell können wir hoffentlich die Anfrage so beantworten: “Ich habe jede Person, der ich diese Woche begegnet bin, zum Herrn geführt, nicht nur die am Rande meines Lebens, mit denen ich kurz gesprochen habe, sondern auch meine Familie und meine Mitchristen.” (S. 91/92)

Gottes Gegenwart zu praktizieren (um Bruder Lorenz‘ Formulierung zu verwenden) bedeutet, selbst treu für andere gegenwärtig zu werden. Diese Art von Weisheit ist offen für andere Menschen und andere Formen des Erkennens – also für das Lernen von Philosophie und Naturwissenschaft.

Technorati Tags: Weisheit, Wissenschaft