Im Frühjahr findet auf dem Schwanberg ein Symposium über keltisches Christentum statt, auf das ich mich schon sehr freue. Gleich morgen werde ich auf dem Emergent Forum 2013 in Berlin einen Workshop dazu anbieten. Und ich bin inzwischen darüber, meinen acht Jahre alten Text aus „Licht der Sonne, Glas des Feuers“ gründlich zu überarbeiten. Gleich auf den ersten Seiten merke ich, wie viel ich von dem, was ich damals geschrieben habe, heute ganz anders sage.

Mein Interesse ist kein Romantisches, es geht nicht um die Verklärung einer heilen Welt oder die Reminiszenz an ein goldenes Zeitalter. Es reicht mir nicht, die beispiellose missionarische Erfolgsgeschichte zu erzählen und mich an den Heldentaten ihrer Großen moralisch und geistlich aufzurichten. Meine verarmte Vorstellungskraft mit blumigen Segenssprüchen aufzupeppen, ist nett, aber bei weitem nicht genug.

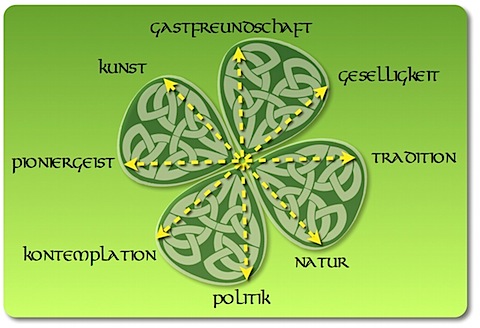

Für mich ist die Geschichte der keltischen Kirche ein Spiegel, in dem wir unsere heutige Situation betrachten können und all die Fragen die sie an uns stellt. Sie ist ein sprechender Spiegel, weil diese zeitlich und kulturell fernen Gesprächspartner Erfahrungen und Einstellungen mitbringen, die das heutige Bild verändern können. Ich will das an ein paar Punkten verdeutlichen:

1. Öko-Spiritualität: Die Moderne – unglücklicherweise auch das moderne Christentum – hat uns mit ihrer materialistischen Objektivierung und Ausbeutung der Natur in eine gewaltige Krise gestürzt. Die vielen Facetten wie Klimawandel, Artensterben, Niederbrennen der Regenwälder, Überfischung und Aufheizung der Weltmeere hier alle aufzuzählen, würde zu weit führen. Wenn sich daran noch etwas ändern soll, dann reichen Schadensstatistiken und Horrorszenarien nicht aus, sondern wir brauchen einen neuen inneren, emotionalen und spirituellen Zugang zu diesen Dingen, um eine neue Nachhaltigkeit leben zu können. Neben Einzelpersonen wie Franz von Assisi oder Hildegard von Bingen sind es vor allem die keltischen Christen, die uns hier weiterhelfen können.

2. Politische Nachfolge: Während in der lateinischen Kirche des Mittelalters Papst und Kaiser vielfach um die Weltherrschaft stritten und einer den anderen unterwerfen wollte, haben die Äbte und Bischöfe der Kelten es verstanden, den Kontakt zu den Machthabern zu halten, ihnen notfalls mächtig ins Gewissen zu reden, aber zugleich ihre Distanz und Unabhängigkeit zu wahren. Mit der Abschaffung der Sklaverei und dem Schutzrecht für die „Unschuldigen“ haben sie elementare Menschenrechte viele Jahrhunderte vor deren Formulierung durch die UN durchgesetzt.

3. Gemeinde als Gegenkultur: Die großen Kirchen genießen in Deutschland vielfältige Privilegien aus der Ära des Staatskirchentums. Entsprechend angepasst sind sie in vieler Hinsicht an den gesellschaftlichen Mainstream, und wie alle Etablierten schrecken sie, gelähmt von Verlustängsten, vor jeglicher Radikalität zurück, die einen Bruch mit dem kulturellen Mainstream bedeuten könnte. Haushalts- und Stellenpläne werden leidenschaftlicher und ausführlicher diskutiert als die Frage, was die Minderheitenkirche von morgen wohl stark macht. Freikirchen haben hier Vorteile, leiden jedoch oft unter ihrer undurchlässigen Subkultur. Freilich gibt es in beiden Lagern, bei den Etablierten wie den Imprägnierten, auch positive Ausnahmen; aber die sind eben genau das: Ausnahmen. Wie man als Minderheit angstfrei in einer andersgläubigen Umgebung leben kann und sich für das Gemeinwohl einsetzt, auch das haben uns die Kelten vorgemacht. Sie schöpften dabei aus der Spiritualität der Wüstenväter, die schon 150 Jahre früher ein asketisches Gegenmodell zur antiken Großkirche etabliert hatten.

4. Vielgestaltige Kirche: Unsere sesshaften Gemeinden und Verbände belohnen Kreativität und Querdenkertum in den seltensten Fällen. Wie viele andere Institutionen fördern und belohnen sie eher Anpassung, Mittelmaß und eine Kultur der Risikovermeidung. Pioniertypen, die die Welt auf den Kopf stellen möchten oder von einer „Verbuntung“ (P. Zulehner) der Kirche träumen, werden oft passiv ausgebremst und administrativ kaltgestellt. Prophetische Gestalten überleben nur in besonderen Nischen und Biotopen, die ihnen die Funktionäre lassen. Ganz anders St. Patrick & Co: In der neuen, rauen Umgebung der keltischen Kultur bildete das Christentum, das aus dem römischen Reich kam und sich dort zur Staatsreligion aufgeschwungen hatte und dessen Priester im Gottesdienst die Kleidung der kaiserlichen Beamten trugen, ganz andere kirchliche Strukturen aus. Und vor allem brachte es große Kämpfer- und Abenteurernaturen hervor.

5. Nichtkoloniale, gewaltfreie und kontextuelle Mission: Die Transformation einer ganzen Kultur durch das Evangelium, die an der Wende von der Spätantike zum Frühmittelalter durch die Verkündigung, Klostergründungen, Bildungsangebote und die gesellschaftliche Einmischung der keltischen Christen in ihrer Heimat und darüber hinaus stattfand, hat so gar nichts mit den Formen von Mission zu tun, für die sich die Kirchen heute entschuldigen und schämen – oft zu Recht, hin und wieder aber auch zu Unrecht. Sie ist das Gegenstück zu Karl dem Großen, der die Sachsen vor die Wahl stellte, sich taufen oder umbringen zu lassen, zu den Kreuzzügen und der Inquisition, zu den spanischen Conquistadores im sechzehnten Jahrhundert oder zu der kolonialen Verkirchlichung fremder Völker, die aus einer Position materieller, technischer und militärischer Überlegenheit heraus unternommen wurde und die ihre Adressaten herablassend bewertete. Auf all diese „Argumente“ verzichteten die keltischen Christen. Der nachhaltige Segen, den sie gebracht haben, gibt ihnen Recht.

Ich breche hier einfach mal ab. Es geht nicht darum, wie heil und schön damals alles war. Es geht darum, was bei uns heil werden könnte, wenn wir uns auf eine echte Begegnung und einen kirchengeschichtlichen Dialog einlassen. Darstellende Kunst, Dichtung, Erzählkunst und Musik kommen dann noch bereichernd hinzu. Meinetwegen diskutieren wir diese Fragen auch anhand anderer Beispielen. Ich habe nur noch keine besseren gefunden.

Ich hatte es ja schon kurz erwähnt: Nach

Ich hatte es ja schon kurz erwähnt: Nach