(Blogfassung der Evangelischen Morgenfeier auf Bayern 1 vom 22.09.2024)

Erinnern Sie sich noch an die Eröffnung der Olympiade in Paris? Ich weiß noch genau, wie ich mittendrin die Übertragung einschalte und mir schon nach ein paar Minuten schwindlig wird von all den Szenen, die am Bildschirm vorbeiziehen. Gut erinnern kann ich mich an eine singende blaue, nicht so furchtbar appetitliche Gestalt, die auf einem Teller liegt, der sich wiederum auf einer Art Laufsteg befindet, an dem ein schrilles Publikum sitzt. Mir schießt durch den Kopf: Da hat sich die queere Community von Paris versammelt, um den sittenstrengen Despoten in Moskau oder Teheran eine lange Nase zu drehen! Aber das ist auch gleich wieder vergessen, weil es sofort weitergeht mit Akrobatik, Tanz, Kostümen und rätselhaften Symbolen.

Gott und seine streitbaren Verteidiger

Am nächsten Tag falle ich aus allen Wolken. Da schreibt ein frommer Freund auf Facebook, die Urheber des olympischen Spektakels hätten das christliche Abendmahl verspottet, sie hätten Jesus mit Dionysos, dem griechischen Gott der Fruchtbarkeit und Gelage, vertauscht, und die heiligen Apostel mit Transvestiten. Zwei Bildschnipsel dienen als Beweis. Der eine zeigt das berühmte Abendmahlsgemälde von Leonardo da Vinci – der lange Tisch, alle mit dem Gesicht zum Betrachter, und Jesus genau in der Mitte. Das andere ist einen Bildausschnitt aus der Eröffnung. Man kann, wenn man will, eine grobe Ähnlichkeit behaupten.

Die Kulturszene zieht das, was uns heilig ist, in den Schmutz, kommentiert mein Freund sinngemäß. Und fügt ein bisschen säuerlich hinzu: Sie haben uns ja noch nie gemocht und die widerspenstige Welt hat nie aufgehört, Gott abzulehnen.

Huiuiui – was ist denn da los?

„Hast Du das gelesen?“ sage ich und zeige den Post meiner Frau. „Wir haben das doch zusammen angeschaut. Hättest du das so aufgefasst wie unser Freund?“ „Nein, sagt sie. Komisch – ich weiß auch nicht, was er hat.“

Wenige Stunden später läuft das halbe Internet Amok wegen der vermeintlichen Gotteslästerung. Katholische Bischöfe, fromme Influencer und die Krawallpresse reden und schreiben sich in Rage. Alle trampeln auf uns Christen herum, klagen die einen. Bei den Muslimen hätten sie sich das nicht getraut, tönen andere verschnupft, aber mit uns kann man’s ja machen. Viele, denen es gerade zu bunt wird, haben die Szene aus Paris gar nicht selbst gesehen. Sie kennen nur den einen Bildschnipsel, der dem Da-Vinci-Abendmahl ähneln soll. So verbreiten sie ein bereits fertiges negatives Urteil ungeprüft weiter.

Die angegriffenen Künstler erklären glaubhaft, dass sie keineswegs gegen die Kirchen stänkern wollten. Und selbst wenn, sagen andere – eine Anspielung auf ein religiöses Kunstwerk wäre doch noch lange keine Gotteslästerung. Da Vincis Bild kursiert längst in hunderten von Abwandlungen aller Art. Kein Grund, sich aufzuregen.

„Wer mich beleidigt, entscheide immer noch ich.“ Das hat mein Freund Michael mal gesagt. Das ist wunderbar selbstbewusst – und ich frage mich: Warum nur entscheiden sich einige Christen dafür, beleidigt zu sein? Warum interpretierten sie Szenen, die man auch ganz anders deuten könnte, so bereitwillig als Angriff auf Gott und ihr Christsein?

Was tun mit all den Unterschieden?

Was ist eigentlich christliche Identität? Woran macht sie sich fest und wie verhält sie sich zu all den anderen Identitäten, in die Menschen hineingeboren werden oder die sie sich aussuchen – kulturellen, geschlechtlichen und sozialen? Selten wird das so klar beschrieben wie in diesen Worten des Paulus an die Christen in Galatien:

Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen.

Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.

Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben.

Galater 3,25-28

Nicht mehr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Wie meint Paulus das? Tun wir jetzt einfach alle so, als gäbe es keine Unterschiede zwischen Menschen mehr? Alle gleich? So einfach?

Mir fällt die Geschichte von einem Schulbusfahrer in den Südstaaten der USA ein. Als vor vielen Jahren die Rassentrennung dort endlich aufgehoben wurde und alle ihren Sitzplatz unabhängig von der Hautfarbe wählen durften, sagt sein Chef zu ihm: „Ab heute sind die Kinder für dich nicht mehr schwarz oder weiß, sondern alle sind grün.“ Am nächsten Morgen kommen die Kinder wie immer und hören an der Bushaltestelle: „Die Hellgrünen steigen vorne ein, die Dunkelgrünen hinten.“

Es ist nicht so einfach. Rassismus sitzt eben tief und verschwindet nicht von einem Tag auf den anderen. Außerdem hat die Anweisung des Chefs ein paar Denkfehler: Sie lenkt den Blick immer noch auf Farben. Das Grün ist nur eine gedachte Gemeinsamkeit, keine sichtbare, keine echte. Und so sieht der Busfahrer durch seine grüne Brille eben doch wieder die alten Gegensätze. Dabei haben die Schulkinder so viel gemeinsam: Sie sind klein und verletzlich, sie sitzen selten still, sie sind neugierig, und sie wollen alle in die Schule fahren. Die Hautfarbe ist ein ganz und gar unwesentlicher Unterschied. Es fragt ja auch niemand beim Einsteigen, welches Kind gut singen kann oder ob es Koriander im Essen mag.

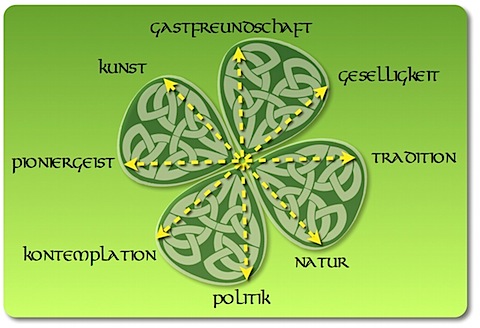

Zurück zu Paulus. Der weiß das auch: Gott liebt alle Menschen – die traditionsbewussten Juden seiner Zeit und die neugierig-erfinderischen Griechen, die sozial Privilegierten und die Prekären, die mit dem X-Chromosom und die mit dem Y. Und die Reihe ließe sich jetzt noch lange fortsetzen, weil Paulus nur mal drei bekannte Unterschiede herausgreift, an denen sich Menschen immer wieder abarbeiten. Bei Mann oder Frau können wir heute mit homo oder hetero, cis oder trans weitermachen. Statt Juden und Griechen Israelis und Palästinenser sagen oder Ukrainer und Russen, ja sogar Franken und Altbayern oder Einheimische und Zugereiste.

Jeder Mensch, unabhängig von Kultur, Status und Geschlecht, ist ein lebendiges Ebenbild Gottes und repräsentiert Gott in dieser Welt. Alle, die glauben, sind Abrahams und Saras Nachkommen – biologische Kinder (also Jüdinnen und Juden) und adoptierte (wir anderen). Dieses Ziel, diese Bestimmung ist die entscheidende Gemeinsamkeit. Paulus überpinselt nicht alle Unterschiede in einheitlichem Grün. Christen sind nicht etwas Drittes, kein Grün neben Schwarz und Weiß, Blau und Gelb, keine eigene Kultur zwischen allen anderen. Es gibt sie in allen Farben und Sprachen, sehr verschieden, und doch ist da etwas, das sie fest zusammenhält und zugleich Platz schafft für diese erstaunliche Unterschiedlichkeit:

ihr seid allesamt eins in Christus Jesus.

Der Jude Paulus folgt Jesus, dem Messias nach. Und begegnet dabei Griechen – Nichtjuden – die statt Messias „Christus“ sagen und ihm auch nachfolgen. Er erkennt in ihnen Schwestern und Brüder. Nun aber kann er auf Griechen nicht mehr pauschal herabschauen – als wäre das eine minderwertige Kultur oder eine problematische Herkunft. Wenn ich als christlicher Mann christliche Frauen als gleichwertig und gleichrangig anerkenne, dann gilt das selbstverständlich auch für alle anderen Frauen, weil Gott sie ja ebenso liebt; auch wenn sie es vielleicht noch nicht gemerkt und sich bewusst darauf eingelassen haben.

Uniformieren oder umkrempeln?

„Ihr alle habt Christus angezogen“.

Damit meint Paulus die Taufe. Christus anziehen – ich stelle mir das bildlich vor wie das Trikot einer Fußballmannschaft oder wie die Schuluniformen, die soziale Unterschiede überdecken sollen. Überdecken, aber eben nicht überwinden: An den Schuhen, der Uhr, der Schultasche oder dem Fahrrad können doch wieder alle ablesen, welches Kind aus einer reichen Familie kommt und welches nicht.

Hat der Glaube wie eine Schuluniform nur die Kraft, die Trennungen in Privilegierte und Benachteiligte äußerlich zu überdecken? Und ist der Preis dafür eine Uniformierung, die alles Individuelle unterdrückt? Oder geht es tatsächlich darum, diese Ungleichheit gründlich zu überwinden und aus den Köpfen und Herzen herauszubekommen?

Unterschiede relativieren – das kann ein Schritt dahin sein, sie abzuschaffen.

„Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier…“

In den ersten christlichen Gemeinden kamen tatsächlich Sklaven und Freie zusammen. Paulus bezeichnet sich selbst hin und wieder als „Sklave Christi“ und weiß, dass der Tod am Kreuz nicht nur Aufrührern (oder dem, was die Römer dafür halten) droht, sondern auch entlaufenen Sklaven. Daher fordert er einen geschwisterlichen Umgang. Klar weiß Paulus auch: Außerhalb der christlichen Bubble kauft und benutzt der wohlhabende Freie weiterhin mittellose Sklavinnen und Sklaven.

Ich möchte von einem Sklaven erzählen, bei dem sich etwas verändert. 400 Jahre nach Paulus wird er an Englands Westküste von irischen Piraten gekidnappt und mitgenommen übers Meer. Er heißt Patricius und ist noch nicht einmal richtig erwachsen. Seine Besitzer zwingen ihn, die Schafe für sie zu hüten. Essen gibt es wenig, Kälte und Einsamkeit setzen ihm mächtig zu. Sechs Jahre lang geht das so. Er redet immer öfter mit Gott. Und irgendwann beginnt Gott, zu antworten. Eines Tages sagt er zu Padraig (so heißt er auf Irisch): Geh ans Meer, da liegt ein Schiff, das bringt dich nach Hause.

Weglaufen ist für einen Sklaven lebensgefährlich, aber Patrick (so schreiben wir seinen Namen heute) riskiert es trotzdem. Und Gott hält Wort: Auf wundersamen Wegen gelangt er zurück nach Hause. Doch die Geschichte endet dort nicht. Im Traum erscheinen ihm immer wieder Iren und bitten ihn, zurückzukommen und ihnen von Gott zu erzählen. Patrick verabschiedet sich von seiner entsetzten Familie und wird zum Apostel Irlands. Mit seinen Begleitern zieht er durchs Land und findet Zuspruch – bei Königen und dem einfachen Volk gleichermaßen.

Der Brite Patrick wurde aus seiner Kultur einmal gewaltsam herausgerissen und dann noch einmal friedlich und freiwillig herausgerufen. Und so wie der Jude Paulus den Griechen ein Grieche sein konnte, wird Patrick den Iren ein Ire. Die Sprache kennt er ja schon. Innerhalb weniger Jahrzehnte wird die heidnische grüne Insel ein mehrheitlich christliches Land, und zwar auf friedlichem Weg. Der Kampf gegen den Sklavenhandel bleibt ein Lebensthema für Patrick. Und tatsächlich: Die Iren stellen diese Praxis kurz nach seinem Tod ein. Damit sind sie ihren europäischen Nachbarn um Jahrhunderte voraus.

Der Riss in Gott

Ich glaube, Patrick versteht sehr gut, was Paulus meint, wenn er schreibt:

„Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen“

Er kann nachempfinden, wie das war, in die Fremde zu gehen: Wie Gott den Abraham aus seiner Heimat Ur im Zweistromland wegschickt, ohne das Ziel der Reise zu verraten. Wie Abraham zusammen mit Sara diesem Ruf folgt und sich löst aus seiner Kultur und von seiner Verwandtschaft. Es ist kein Bruch, aber eine spürbare Distanz zu den feststehenden Identitäten, die sein Leben bisher ausgemacht haben. Wie Abraham loszieht mit nichts als dem Wort eines Gottes, der selbst keine bekannte Adresse hat: Keinen Tempel, zu dem man pilgern könnte, keine Priester, die den Kontakt zu ihm vermitteln, kein Bild oder Symbol, das ihn versinnbildlicht. Alles ist ausgerichtet auf die versprochene Zukunft: Er wird viele Nachkommen haben und der Segen wird sich über die ganze Welt verbreiten. Aber noch ist Abraham, der Prototyp aller Pilger, nicht am Ziel.

Der Theologe Miroslav Volf stammt aus Kroatien und hat den Horror des Balkankriege und der „ethnischen Säuberungen“ miterlebt. Und wie schwer es war, sich dem Hass auf die anderen zu entziehen. Er hebt auch deshalb die Bedeutung dieser Distanz der Glaubenden zur eigenen Herkunft hervor. Menschen wie Abraham oder Patrick sind für ihn

»… eine Persönlichkeit, die durch Andersartiges bereichert wird; eine Persönlichkeit, die nur deswegen ist, was sie ist, weil sich in ihr viele andere in einer bestimmten Weise widerspiegeln. Die Distanz zu meiner eigenen Kultur, die daraus resultiert, dass ich aus dem Geist geboren bin, schafft in mir einen Riss, durch den andere hereinkommen können. Der Geist entriegelt die Tür meines Herzens, wenn er sagt: “Du bist nicht nur du; andere gehören auch zu dir.”«

Ich bin aus dem Geist geboren, sagt Volf. Ein neuer Anfang ist gemacht, eine neue Kraft ist am Werk, und das wirkt sich auf alle meine Beziehungen aus. Da kommen der Glaube und die Taufe noch einmal in den Blick. Die Taufe, in der sich Gott mit mir identifiziert und ich mit ihm. Denn auch Gott ist so eine „Persönlichkeit“ mit einem Riss, aus dem sein Leben und seine Liebe hervorströmt.

So richtig sichtbar wird dieser Riss in Jesus, der mit weit offenen Armen am Kreuz hängt. Der diesen irren Schmerz auf sich nimmt, um selbst den Feinden noch zu zeigen: Auch wenn ihr mich ausschließt, ich halte euch die Tür zu Gott offen. Ihr gehört zu mir und durch mich könnt auch ihr Gottes Töchter und Söhne werden.

Es bleibt eine Lebensaufgabe, in diese Identität hineinzuwachsen, die sich anderen nicht verschließt. Diese kleine Geschichte hat mich sehr berührt. Sie zeigt, wie hartnäckig und wie überflüssig Vorurteile sein können:

Parker Palmer ist über 80 und lebt in den USA. Kürzlich war er in einer fremden Stadt unterwegs und stellt sein Auto in einem Parkhaus ab. Als er bei Sturm und Wolkenbruch zurückkommt, kann er den Wagen nicht mehr finden. Ein „Engel“ (so sagt er es) in Gestalt einer schwarzen Angestellten, der er seinen Parkschein vorzeigt, stellt fest, dass er im falschen Parkhaus ist. „Ich habe gleich Feierabend und bringe Sie zu ihrem Auto – ich weiß, wo es steht“, sagt die Frau. Die beiden machen sich zu Fuß auf den Weg. Unterwegs bemerkt sie, dass ihrem betagten Gegenüber im rauen Wetter die Puste ausgeht. Sie setzt ihn in eine Kneipe und lässt sich Schlüssel und Parkschein geben. Parker Palmer wartet. Und wartet. Der Wirt fragt, ob er gerade tatsächlich seinen Schlüssel und Parkschein hergegeben hat, und geht dann kopfschüttelnd über so viel Naivität zurück hinter seinen Tresen. Eine gefühlte Ewigkeit später fährt sein Auto vor. Parker Palmer eilt hinaus in den strömenden Regen und bedankt sich überschwänglich. Die Frau sieht ihn an und sagt: „Wissen Sie, was mir am meisten bedeutet hat? Dass Sie mir vertraut haben.“ Wäre der Regen nicht gewesen, sagt er, man hätte seine Tränen sehen können.

Es muss Schluss sein

In diesem Monat wird der Bundesrat 75 Jahre alt. Beim Festakt in Berlin hat der frühere Innenminister Gerhart Baum über die Bedeutung der Menschenwürde im Grundgesetz gesprochen.

Gegen Ende seiner Rede kommt der wichtigste Satz: „Es muss Schluss sein mit dem Wahn einer ethnisch reinen Nation“.

Es muss Schluss sein. Paulus hätte Baum zugestimmt, und Abraham und Patrick auch: Wir gehören nie ganz einer bestimmten Kultur an, Wir sind alle „Hybride“. Fremdes ist nicht einfach eine Störung oder Gefahr für die eigene Identität. Ganz ehrlich, manchmal bin ich mir selbst ja fremd. Wenn ich mich dann ängstlich oder beleidigt einigele in meinem Weißsein, meinem Deutschsein oder Mannsein, wird es ziemlich dunkel und einsam. Und egal, wie fromm ich es kaschiere – Gott selbst hätte ich dann mit ausgeschlossen. Wenn bei ihm Platz ist für jemand wie mich, dann ist auch Platz für alle möglichen anderen. Ich bin nicht nur ich.