Den Gottesdienst am Sonntag, den 21. Mai 2006 werde ich so schnell nicht vergessen. Ich war gerade mitten in meiner Predigt, da sah ich, wie sich hinten im Saal ein paar Quadratmeter Stuck von der Decke lösten und aus etwa sieben Meter Höhe herabfielen. In meiner Erinnerung läuft die Szene immer noch wie in Zeitlupe ab, in Wirklichkeit waren das nur Sekundenbruchteile. Es gab einen dumpfen Schlag und einen überrumpelten vielstimmigen Aufschrei in der Nähe der Staubwolke, die sich zeitgleich vor dem Krabbelteppich mit den Kleinkindern in die Luft erhob. Wie durch ein Wunder wurde niemand ernsthaft verletzt. In einer leeren Babytrage lagen drei bis vier Kilo Gipsbrocken. Die Eltern hatten das Kind Minuten vorher auf den Arm genommen. Wir räumten das Haus umgehend, alles lief besonnen und diszipliniert ab.

Keine Ahnung mehr, was ich damals hatte sagen wollen. Die Predigt war Makulatur, um sprachlich noch etwas im Bild zu bleiben.

Vielleicht ging es den Menschen ähnlich, die in einem überfüllten Haus in Kafarnaum glücklich einen Platz ergattert hatten, um Jesus zu hören, während weitere Neugierige vor der Tür standen und hofften, einen Blick zu erhaschen oder etwas mitzubekommen von der Botschaft. Der Deckendurchbruch dürfte sich durch Geräusche und herabfallenden Dreck ein paar Minuten lang angekündigt haben und vermutlich waren viele schon ziemlich sauer, als schließlich eine Bahre von oben herabgelassen wurde, auf der ein Gelähmter lag. Vier seiner Freunde hatten nichts unversucht gelassen, um ihn in Jesu Nähe zu bringen (vgl. Markus 2,1-12).

Hätten die Freunde den Andrang vorhergesehen, wären sie vielleicht eher da gewesen. Dass auf normalem Weg kein Durchkommen war, hielt sie jedoch nicht davon ab, ihren Vorsatz in die Tat umzusetzen. Irgendwer war der Meinung „wir schaffen das“, und irgendwer hatte einen unorthodoxen Einfall, wie das anzustellen wäre. Den Freund draußen zu lassen oder wieder umzukehren, kam für sie nicht in Frage. Er war einer von ihnen. Nicht nur ein Teil der Gruppe, sondern ein Teil jedes einzelnen.

Kranke und Versehrte waren im Tempel – Gottes primärem Aufenthaltsort in dieser Welt, an dem er Bitten und Beschwerden entgegennahm und über Lebensschicksale entschied – nicht zugelassen. Aber ein Hausgottesdienst mit einem Wanderpropheten war prinzipiell zugänglich, da mussten nur praktische Probleme gelöst werden.

by hoyasmeg

by hoyasmeg

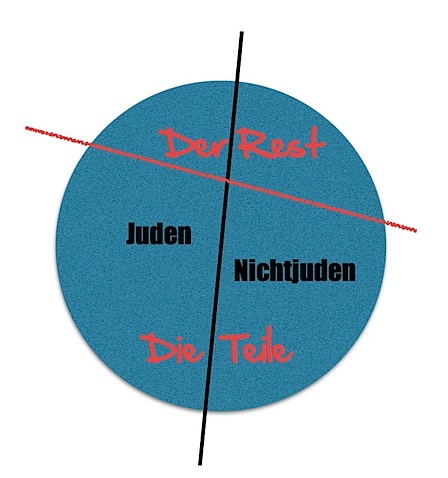

Und Jesus schien von der Lösung, die sie schließlich fanden und die seine Predigt jäh unterbrach, ganz und gar nicht negativ berührt. Er wendet sich dem Kranken ohne Umschweife zu, mit einem Wort der Vergebung und der Aufforderung, aufzustehen und mit seiner Bahre loszumarschieren. So geschieht es – zum Erstaunen der Normalos, zum Ärger der Religiösen, zur hellen Freude der Freunde. Dass Jesus von Vergebung spricht, bedeutet nicht, dass er die Krankheit für eine Strafe Gottes hielt, sondern er sagt damit, dass auch dieser Kranke nicht außen vor bleibt, wenn Gott seine Verheißungen wahr macht und den Bund mit seinem Volk erneuert. Die Heilung ist daher kein zweiter Schritt, sondern nur die sichtbare, spürbare Konkretion dieser Heilszusage.

Mich hat diese Geschichte ins Nachdenken gebracht über viele unterschiedliche Anlässe, Gottesdienste wie persönliche Gebetszeiten, wo ich gesagt bekam oder mir selbst sagte, ich solle meine leidenden Freunde gedanklich besser draußen lassen, weil sie die Begegnung mit Jesus stören: Kranke und gebrechliche Angehörige, Trauernde und Depressive, Verschuldete und Entmutigte, Nahe und Ferne.

Das Problem ist nur, dass es nicht geht. Denn sie sind in vieler Hinsicht ein Teil von mir selbst. Sie draußen zu lassen, sie irgendwie auszublenden, hieße, einen Teil von mir selbst außen vor zu lassen. Das geht durchaus, ich habe es erfolgreich ausprobiert. Aber wenn ich das tue, bin auch ich selbst nicht richtig präsent. Wenn ich aber nicht richtig präsent bin, kann ich auch die Gegenwart Gottes nicht erfahren. Und genau da liegt für viele von uns das Problem.

Der vergebliche Versuch, die Freunde draußen zu lassen, geht oft einher mit dem Bemühen, auch unsere Feinde draußen zu lassen. Nicht nur die äußeren Feinde, sondern auch unsere inneren Bedrohungen – Dinge, die wir an uns selber nicht leiden können, die uns erschrecken und zusetzen, deren wir uns schämen. Wir singen was lauter, kneifen die Augen etwas fester zu, verscheuchen die unschönen, lästigen Gedanken und Bilder. Notfalls mit passenden Bibelversen. Am Ende bleibt so viel von uns draußen, dass nicht mehr viel da ist, was die Botschaft der Heilung und Vergebung hören könnte, die diese Welt (und ich selbst) so dringend braucht. Und was noch trauriger ist: Immer wieder mal bekomme ich mit, dass jemand nicht mehr oder kaum noch betet oder an Gottesdiensten teilnimmt, weil es ihr/ihm nicht gelingt, das vermeintlich Störende draußen zu halten.

Um Gott zu begegnen, muss ich ganz da sein. Und das bedeutet, dass Freunde, Feinde und meine dunklen, unansehnlichen der peinlichen Seiten auch da sein dürfen müssen. Für Gott ist das gar kein Problem, und wir können getrost aufhören, eins draus zu machen. Ich habe einmal einem geistlichen Begleiter erzählt, dass ich mich beim Beten fühle wie im 23. Psalm, wo von dem „Tisch im Angesicht meiner Feinde“ die Rede ist. Er antwortete: „Dann lade sie doch ein!“

Immer wieder erinnere mich seither an diesen Rat. Ich muss mich auch tatsächlich immer wieder daran erinnern, dass ich nichts zu verscheuchen oder zu verdrängen brauche. Nolens volens bringe ich alles mit, was zu mir gehört. Ich erkenne an und gestehe ein, dass es ist, wie es ist. Und dann stelle ich jedesmal wieder erstaunt fest, dass Gottes Gastfreundschaft die ungebetenen Tischgenossen alle einschließt. Und so hören sie allmählich auf, mich zu nerven und mein Denken zu beherrschen. Ich stelle fest, dass ich Angst habe oder wütend bin, aber dass ich mehr bin als meine Angst, meine Traurigkeit oder mein Frust. Und auch mehr als meine Freude und mein Erfolg. Und dass Gott mehr ist als beides zusammen.

Unendlich viel mehr.

Und das ist der Moment, in dem etwas heil zu werden beginnt und sich verändert.

Ich habe mir vorgenommen, ganz genau darauf zu achten, wie ich mit anderen über diese Dinge rede. Wie ich Menschen einlade, in einem Gottesdienst achtsam anwesend zu sein und sich auf Gott einzulassen. Ich halte die Augen auf nach Liedern und Texten, die das ausdrücken und transportieren: einen Gott und einen Glauben, der mit der ungeschminkten Wirklichkeit klar kommt und sich nicht in abgeschirmte Heiligtümer flüchtet.

Also – lieber ein Loch in die Decke hauen und einen unvergesslichen Tag erleben.