Matthäus 22,1-10 (NGÜ):

Jesus fuhr fort, ihnen Gleichnisse zu erzählen. Er sagte: »Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest vorbereitet hatte. Er sandte seine Diener aus, um die, die zum Fest eingeladen waren, rufen zu lassen. Doch sie wollten nicht kommen.

Daraufhin sandte der König andere Diener aus und ließ den Gästen sagen: ›Ich habe das Festessen zubereiten lassen, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit!‹ Aber sie kümmerten sich nicht darum, sondern wandten sich ihrer Feldarbeit oder ihren Geschäften zu. Einige jedoch packten die Diener des Königs, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig. Er schickte seine Truppen und ließ die Mörder töten und ihre Stadt niederbrennen.

Dann sagte er zu seinen Dienern: ›Das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die Gäste, die ich eingeladen hatte, waren es nicht wert, daran teilzunehmen. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die ihr dort antrefft.‹ Die Diener gingen auf die Straßen und holten alle herein, die sie fanden, Böse ebenso wie Gute, und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen.«

Am Montag spielte die deutsche Nationalmannschaft beim Confed Cup im russischen Sotschi. Der Stellenwert des Turniers ist, sagen wir: überschaubar, und die Karten waren teuer, das Stadion wäre ziemlich leer gewesen. Kein Anblick, mit dem man die Welt hätte beeindrucken können; also ließ man tausende Tickets verschenken, um das trostlose Bild etwas aufzuhübschen.

Ist das die Botschaft dieses Gleichnisses, dass Gott so jemand ist wie Wladimir Putin, vor dessen Einladung man sich besser drücken sollte, weil man dafür einen hohen Preis bezahlen würde – und weil man eh nur Statist bliebe in einer hohlen und verkrampften Inszenierung von Größe, Glanz und Macht?

Andreas Rønningen

Vielleicht lässt sich diese Frage – was Jesus denn nun über Gottes Wirken in der Welt sagen will – beantworten, wenn wir ein bisschen eintauchen in die Geschichte. Stellen wir uns vor, wir sind einer der Gäste im Hochzeitssaal, der sich zusehends füllt:

Ich blicke mich um und sehe wenige bekannte Gesichter. Ich frage mich, ob das so eine gute Idee war, zuzusagen, als ich auf der Straße angesprochen wurde. Aber nachdem ich eh nichts vorhatte heute war die Aussicht auf ein Festessen und etwas fröhliche Gesellschaft nicht so schlecht. Und es duftet ja wirklich großartig aus der Küche. Jetzt merke ich erst, wie lange ich schon nichts Anständiges mehr gegessen habe. Bestimmt kennen sich alle anderen Gäste und nur ich bin ein Außenseiter. Es könnte ein anstrengender Aufenthalt werden, aber jetzt kann ich nicht nicht einfach wieder verdrücken.

Ich stelle mich mit meinem Aperitif in der Hand zu zwei anderen Gästen, die sich unterhalten. Sie sind gerade dabei, sich bekannt zu machen. Ruben ist Wanderarbeiter auf einer nahen Großbaustelle des Königs. Für das Fest heute hat er frei bekommen. Und Joseph ist ein Samaritaner, der geschäftlich in der Stadt ist. Er versucht, seinen Dialekt zu unterdrücken, um nicht angefeindet zu werden, aber es misslingt ihm zwischendurch immer wieder. Dann kommt noch Mosche hinzu. Er ist Wachsoldat im Tempel und hat gerade ein paar Tage frei, weil seine Frau ein Kind zu Welt gebracht hat. Er wollte erst gar nicht kommen, dann ließ er sich doch breitschlagen.

Ich wechsle den Tisch. Nebenan werden Gerüchte diskutiert, die ursprünglich geladenen Gäste hätten das Fest boykottiert. Der König habe es sich mit ihnen verscherzt, weil er ihre Sonderrechte gegenüber dem gemeinen Volk abschaffen wollte, meint einer aus der Runde. Ich denke mir: Das würde ja ins Bild passen, dass er nun Krethi und Plethi einlädt. Am Ende freut er sich über die neuen Gäste noch genauso wie über die Vertreter des Establishments.

Aber das sind ja wir, fährt mir durch den Kopf. Wann erscheint der Gastgeber denn endlich? Was wird er sagen, wenn er kommt? Hat er sich längst inkognito unter die Leute gemischt und hört zu, was wir über ihn reden? Wird er mir die Hand schütteln – hat er es schon getan? Muss ich mir Sorgen machen, dass ich nicht seinen Erwartungen entspreche – schließlich bin ich ja irgendwie nur Gast zweiter Wahl? Wie redet man überhaupt mit so jemandem? Ich nehme mir vor, zu sagen: „Ein ganz wunderbares Fest, Eure Majestät!“

* * *

Wie hat die Geschichte auf die Jünger gewirkt? Vielleicht ist es so gewesen: Jesus heilt eben noch ein paar Kranke und streitet mit ein paar Schriftgelehrten. Währenddessen sitzen die Zwölf im Schatten und zerbrechen sich die Köpfe:

„Was wollte er damit jetzt sagen?“, fragt Andreas.

„Ich glaube, wir sind die Gäste“, meint Petrus.

„Welche Gäste,“ fragt Johannes, „die erste oder die zweite Wahl?“

„Die zweite Wahl“, sagt Matthäus. „Mich hat er doch an der Mautstation gefunden. Euch vier beim Fischen. Wo er geht und steht, sammelt er Leute. Normale Leute, seltsame Leute, sogar Frauen sitzen mit ihm an einem Tisch, wenn er wieder mal feiert!“

Simon der Zelot sagt: „Du, Matthäus, hast für die Römer gearbeitet, ich habe Anschläge auf sie verübt. Für mich warst du der Böse, für dich war ich es. Aber Jesus hat uns beide berufen.“

„Stimmt“, sagt Matthäus. „Ich habe mich schon öfter gefragt, was er sich wohl dabei gedacht hat. Oder ob er schon einmal das Wort Zielgruppe gehört hat. Wenn du kampagnenfähig sein willst, brauchst du ein klares Profil…“

„Moment mal,“ unterbricht Petrus, „wenn wir die zweite Runde sind, dann wäre Herodes Antipas einer von der ersten Gruppe. Und zwar einer der militanten Typen. Er hat schließlich Johannes den Täufer umbringen lassen. Johannes war ja auch ein Bote Gottes, oder? Dann waren das eben aber keine guten Nachrichten für Herodes…“

„Hat er auch nicht verdient“, sagt Jakobus. „Und lange vor Johannes wurde Jeremia verschleppt und verschwand spurlos. Auch der hatte mit Kritik an den Mächtigen ja nicht gespart. Prophet ist halt ein sehr gefährlicher Job. Ich mache mir immer wieder Sorgen um Jesus. Das geht nicht mehr lange gut hier.“

„Was, wenn wir gar nicht die Gäste sind aus der Geschichte, sondern die Boten?“ fragt Philippus besorgt in die Runde. Und Thomas fügt hinzu: „Sind wir dann auch in Gefahr? In Galiläa hat er uns ja immer wieder mal ausgesandt, genau wie die Diener aus der Geschichte. Zum Glück haben sie uns da freundlich aufgenommen, sogar die schrägen Typen. Aber hier, in Jerusalem, das ist schon ein anderer Menschenschlag.“

„Die denken doch immer, sie seien erste Wahl“, seufzt Judas. „Uns behandeln sie wie nutzlose Trottel. Bestimmt meinen sie, wenn Gott schon redet, dann bestimmt so wie einer von ihnen. Von einem Galiläer lassen die sich nichts sagen.“

Und Philippus antwortet: „Bloß weil hier der Tempel steht meinen sie, sie stünden Gott näher und hätten ihn schon irgendwie in der Tasche. Auch das hat sich seit Jeremias Zeiten nicht geändert. Ganz schön arrogant.“

„Ja, schon,“ sagt Johannes, „aber jetzt sind wir ja schon wieder bei Bösen und Guten, oder?“

* * *

Wechseln wir die Perspektive noch einmal – so wie im Gleichnis die Akteure immer wieder wechseln: Sprechen wir über die Kirche.

Manchmal hat man ja den Eindruck, es gibt unter Christen kaum einen gemeinsamen Nenner. Außer, dass alle eine Einladung angenommen haben, und gerade erst herausfinden, auf was für einer Party sie da gelandet sind.

Dann ist Kirche sogar richtig gut, weil sie nicht einfach nur ein klar umrissenes Milieu oder Segment bedient und dessen Vorlieben und Abneigungen übernimmt. Wir sind ja irgendwie alle Gäste zweiter Wahl. Und irgendwie auch nicht. Paulus schreibt an die Korinther:

Schaut euch doch nur einmal an,

wer bei euch berufen wurde,

zur Gemeinde zu gehören, Brüder und Schwestern!

Nach menschlichem Maßstab

gibt es bei euch weder viele Weise

noch viele Einflussreiche oder viele,

die aus vornehmen Familien stammen!

Nein, was der Welt als dumm erscheint,

das hat Gott ausgewählt,

um ihre Weisen zu demütigen.

Und was der Welt schwach erscheint,

das hat Gott ausgewählt,

um ihre scheinbare Stärke zu beschämen.

Und was für die Welt keine Bedeutung hat

und von ihr verachtet wird, das hat Gott ausgewählt –

also gerade das, was nichts zählt,

um dadurch das außer Kraft zu setzen,

was etwas zählt.

Gott arbeitet offenbar an einem groß angelegten Umsturz. Und dazu sucht er Menschen, die nach menschlichen Maßstäben nicht erste Wahl wären.

Wie kommt das Reich Gottes heute in die Welt? Drei aktuelle Beispiele können uns den Weg weisen:

Die Wochenzeitung „Die Zeit“ hat am vergangenen Sonntag eine Aktion durchgeführt, die sich „Deutschland spricht“ nennt. Man konnte sich bewerben, indem man fünf politische Fragen beantwortete, und dann seine Postleitzahl angeben. Dann bekam man einen Gesprächspartner aus der Nachbarschaft zugeteilt, der ganz anders denkt als man selbst. 600 ausgewählte Paare trafen sich also und debattierten unter vier Augen über Flüchtlinge, Atomausstieg, Europas Umgang mit Russland, Ehe für alle und andere heiße Themen, die unsere Gesellschaft spalten und oft zum Abbruch des Kontakts führen. Die Erfahrungen waren so gut, dass viele Teilnehmer sich wieder treffen wollen. Eine Teilnehmerin berichtet: „Je länger wir uns unterhielten, desto weniger unterschiedliche Ansichten kamen zum Vorschein. … Wenn man sich … zusammensetzt und die Themen beleuchtet, auch genau zuhört, was die andere sagt, dann merkt man, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind.“

Mit Unterstützung vieler Wähler wirft Emmanuel Macron, der neue Präsident Frankreichs, das skandalträchtige politische Establishment und dessen nicht weniger zwielichtige Kritiker vom Front National aus der Nationalversammlung. Ein bunter Haufen von Neuen sitzt im Parlament, kaum einer kennt den anderen, viele haben das Gebäude noch nie von innen gesehen. „Kann das gut gehen?“, fragen viele. „Warum eigentlich nicht?“, sagen andere – deprimierender als zuletzt konnte es kaum noch werden.

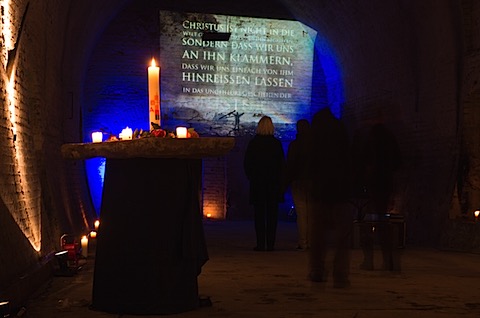

Im Februar habe ich mit ein paar Kolleg*innen die Vesperkirche in Gustav Adolf besucht. Wir fanden dort in der Südstadt ein wahrhaft biblisches Bankett vor: Alte und Junge, Franken und Migranten, Studierte und Bildungsferne, Schlips- und Jogginghosenträger, Wohlhabende und Hartz-IV-Empfänger, Gläubige und Gottlose (-wobei…?). Ich setzte mich an den ersten freien Platz an einem Tisch und war sofort im Gespräch mit Fremden. Scharen von freiwilligen Helfern tragen die Aktion. Auch das ist ein sehr bunter Haufen. Aber ein Haufen mit einer Mission. Irgendwie alle Gäste des einen Gottes und die meisten irgendwie auch schon seine Diener und Mitarbeiter.

Wenn es nach Gott geht, kann der Festsaal nicht voll genug und die Festgesellschaft nicht bunt genug sein. Und was zunächst aussieht, als wäre es zweite Wahl, das ist ihm dabei das Liebste.