Der Prüfungsgottesdienst liegt hinter mir, das Prüfungsgespräch ebenfalls. Vielleicht hat sich die Kommission inzwischen auch schon auf eine Bewertung geeinigt, irgendwann erfahre ich das dann auch in den nächsten Wochen. Aber ganz unbelastet von allen Bewertungen hier der Wortlaut der Predigt zu Offenbarung 1,9-18 für alle, die einfach so Lust haben, ihn zu lesen und sich ihren eigenen Reim drauf zu machen:

Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden: nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodizea.

Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen; und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht.

Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot; und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.

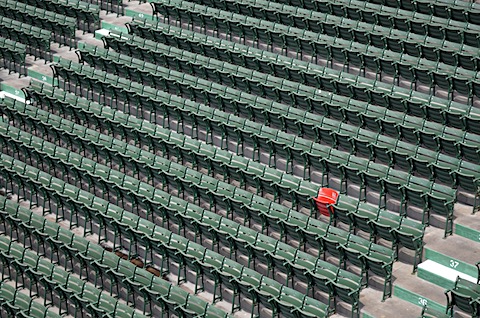

Es ist Sonntag in den Bergwerken von Patmos. Aber das kümmert dort niemand: Die Zwangsarbeit der Verbannten kennt keine Pause. Unter Tage verliert man ohnehin jedes Gefühl für Zeit. Drüben auf dem kleinasiatischen Festland feiern sie Gottesdienst – in Ephesus, Pergamon oder Smyrna. Hier sitzt der Seher Johannes einsam, im Staub, der unablässig aus den Eingeweiden des Berges rieselt. Es ist Sonntag, aber was macht das für einen Unterschied?

Dunkel geworden ist es auch über Juden und Christen im römischen Reich, seit Kaiser Domitian an die Macht gekommen ist. Immer wieder einmal wurden sie schikaniert oder diskriminiert, daran hatten sie sich gewöhnt. Nun aber werden einzelne von ihnen inhaftiert und deportiert – von der Justiz und den Sicherheitskräften, die immer gewalttätiger auftreten. Der Schatten der Angst legt sich über sie. Ist das der Anfang vom Ende für die Jesus-Bewegung?

![]()

Als der Herbst kalt und dunkel wurde, begann ich – wieder einmal – in Tolkiens „Herr der Ringe“ zu lesen. Im Unterschied zu früheren Jahren merkte ich, wie schon in den ersten Kapiteln bestimmte Sätze in mir ganz viel zum Klingen brachten:

- „Gerüchte verbreiteten sich über merkwürdige Dinge, die draußen in der Welt geschahen.“

- „Frodo traf jetzt oft fremde … aus fernen Ländern, die im Westen Zuflucht suchten. Sie waren besorgt und manche sprachen im Flüsterton von dem Feind und dem Lande Mordor.“

- „Von dort breitete sich die Macht weiter aus und im fernen Osten und Süden wurden Kriege geführt, und die Furcht wuchs.“

- „ … selbst die Taubsten und die hartnäckigsten Stubenhocker hörten sonderbare Erzählungen, und diejenigen, die an den Grenzen ihren Geschäften nachgingen, sahen merkwürdige Dinge.“

Die Welt verdüstert sich. Das Lebensgefühl trübt sich ein, selbst in der heilen Welt des abgelegenen Auenlandes. Fremde kommen ins Land auf der Flucht von Kriegen im Osten und Süden, und sie haben unheilvolle Nachrichten im Gepäck: Es braut sich etwas zusammen. Tolkien hat diese Sätze zwei Jahre vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges geschrieben. Das ist keineswegs nur eine Phantasiegeschichte, es ist vielmehr ein Spiegel seiner Zeit.

Und – das eben war mein Gefühl beim Lesen – womöglich auch unserer Zeit: Rabbi Jonathan Sacks fragte kürzlich einen amerikanischen Freund, wie er die Wahl von Donald Trump erlebte. Der antwortete sarkastisch: Wie der Mann, der an Deck der Titanic in sein Whiskyglas starrt uns sagt: »Ich hatte zwar um Eis gebeten, aber das…«

Der Demokratieindex 2016 führt nur noch 19 von 167 Ländern weltweit als „vollständige Demokratien“, dort leben zusammengerechnet nicht einmal mehr 5% der Weltbevölkerung. 2014 waren es noch 24 Länder und fast dreimal so viele Menschen. In fast der Hälfte aller Länder hat sich die Lage innerhalb des letzten Jahres verschlechtert. Freilich, das Reich Gottes ist mehr als Demokratie. Aber Jesus schließt autoritäre Herrschaft von Menschen über Menschen kategorisch aus.

Unser „Auenland“ ist kleiner geworden. Wir ahnen, wie sich „Mitgenossen an der Bedrängnis“ fühlen.

* * *

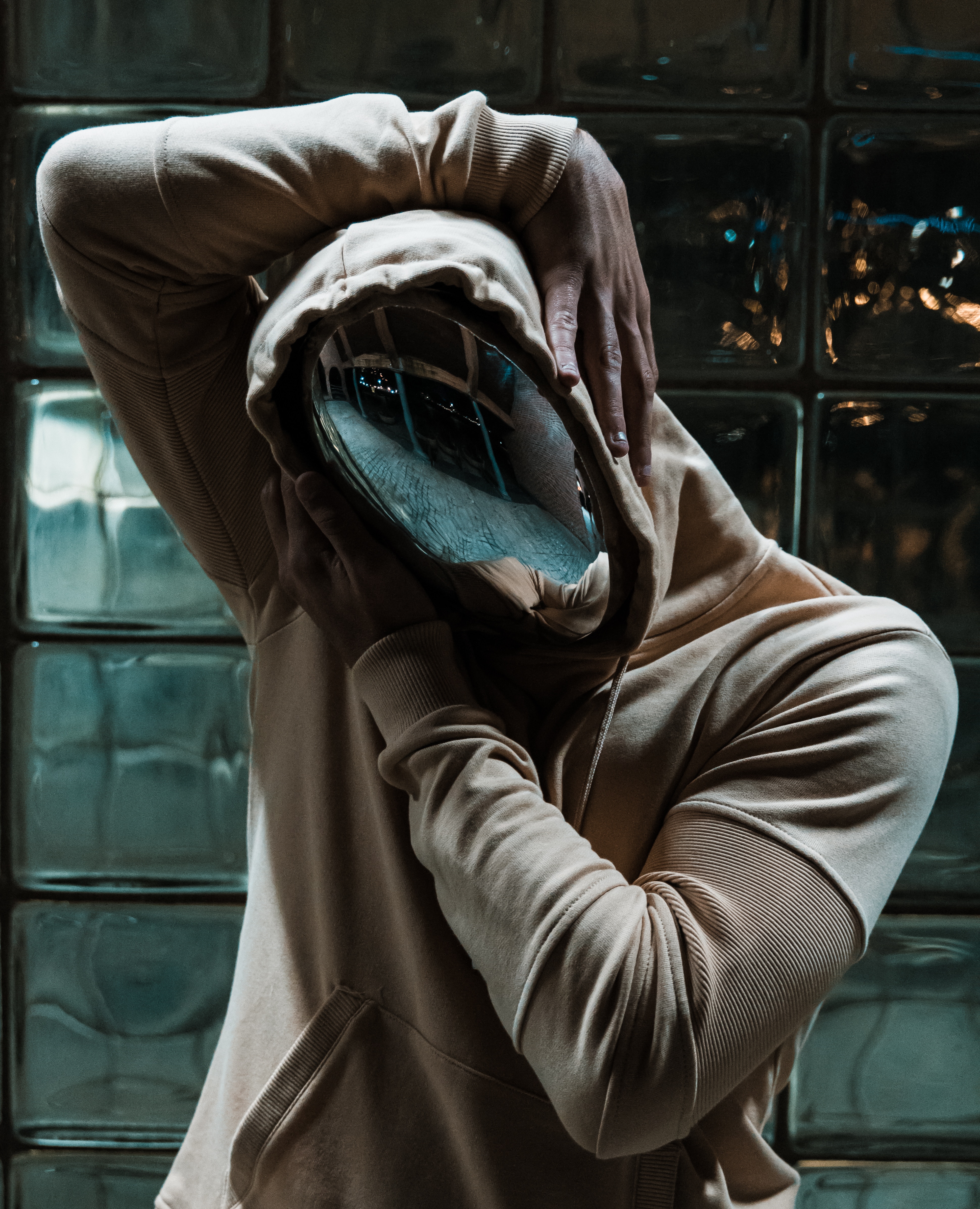

Es ist hier, wie so oft, der Gefangene, der die tröstet, die noch in Freiheit sind. Johannes tut das freilich nicht aus eigener Kraft und Antrieb. Ihm ist etwas widerfahren: In der Dunkelheit von Patmos hat er eine Vision. Eine Gestalt in Weiß und Gold erscheint, das Gesicht leuchtet blendend hell wie die Sonne, sieben Leuchter um ihn herum, sieben Sterne in der rechten Hand, eine Stimme tosend wie ein Wasserfall. Und als er zu sprechen beginnt, wird klar, um wen es sich handelt: „Ich war tot, aber nun lebe ich ewig und habe die Schlüssel zu Tod und Unterwelt.“ Der Seher ist da schon überwältigt zu Boden gegangen.“Wie tot“ ist er, aber die Berührung des Auferstandenen erweckt ihn zu neuem Leben.

Es ist Sonntag auf Patmos und die Dunkelheit hat einen tiefen Riss bekommen. Licht fällt auf den Verbannten, auf seine verschwitzten und verdreckten Kleider, auf seine Zweifel und sein Ringen mit der Aussichtslosigkeit seiner Lage. Das riesige Imperium und sein reizbarer Herrscher verfährt mit seinen Feinden (oder denen, die es dafür hält) anscheinend, wie es ihm beliebt. Johannes weiß aber auch, dass der, der ihm hier erscheint, selbst verhaftet und in Ketten gelegt, gefoltert und getötet wurde. Nur ist das eben nicht das Letzte, was es über ihn zu sagen gibt.

* * *

Es ist Sonntag, und während andernorts von ihm geredet wird, spricht der lebendige Christus hier auf Patmos, bei den Verbannten und Verdammten für sich selbst. Und die Verzweiflung weicht vor seinen Worten ein Stück zurück. Menschen brauchen solche Lichtblicke, um nicht zu resignieren – um sich und die Welt nicht aufzugeben. Johannes bekommt einen geschenkt, und weil er ihn aufgeschrieben hat, wissen auch wir davon – davon, wie das Licht bis in die Abgründe dieser Welt hinein scheint.

Johannes braucht den Lichtblick auch, weil gleich danach eine ganze Serie weiterer Visionen folgt. Sie malen das Gericht Gottes über eine Welt, in der unschuldige, wehrlose Menschen Gewalt leiden und Weltreiche wie das römische sich wie wildgewordene Monster gebärden, grell und surreal aus. Der Lichtblick am Anfang lässt ahnen, wie die Geschichte ausgehen wird. Deshalb kann er hinsehen und alles beschreiben, ohne darüber die Hoffnung zu verlieren. Der Tod ist entmachtet, und darüber verlieren seine Handlanger und Vorboten ihren Schrecken: Krieg, Katastrophen, Größenwahn, der Zerfall von Menschen und Gesellschaften.

Wir haben diesen Lichtblick nur als Erzählung. Das ist auf den ersten Blick reichlich wenig. Dafür haben wir mehr als eine von diesen Erzählungen. Wir haben heute im Evangelium schon gehört, wie Petrus, Jakobus und Johannes Jesus auf dem Berg Tabor verherrlicht sehen, und wie sie dort nicht bleiben konnten. Wir kennen die Geschichte von Paulus, dem Jesus vor Damaskus erscheint, so dass er stürzt und einige Tage lang blind ist, wie jemand, der in die Sonne geschaut hat. Diese Geschichten sind unwiderruflich in der Welt. Wir können uns von ihnen immer wieder daran erinnern lassen, dass unsere Zukunft nicht ungewiss ist.

* * *

Es ist Sonntag in Nürnberg, der letzte nach Epiphanias. Die Zeit der Lichter geht zu Ende, das Kirchenjahr wird erst einmal düsterer und ernster weitergehen. Und die Welt vermutlich auch. Aber nun wissen wir ja – oder lernen es gerade: Wenn wir nach Hoffnung für uns und die Welt suchen, sollten wir das bei nicht bei den Mächtigen tun. Sondern bei denen, die niemand sehen soll und kaum jemand sehen will: Den politischen Gefangenen, den Misshandelten und Verleumdeten. Dort sind die prophetischen Stimmen am ehesten zu hören.

Einer, der erst weggesperrt und später ermordet wurde, war Dietrich Bonhoeffer. Pfingsten 1944, sieben Jahre nach Tolkiens düsterer Ahnung, schrieb er aus der Haft:

„Ich beobachte immer wieder, dass es so wenige Menschen gibt, die viele Dinge gleichzeitig in sich beherbergen können; wenn Flieger kommen, sind sie nur Angst; wenn es etwas Gutes zu essen gibt, sind sie nur Gier; wenn ihnen ein Wunsch fehlschlägt, sind sie nur verzweifelt; wenn etwas gelingt, sehen sie nichts anderes mehr. Sie gehen an der Fülle des Lebens und an der Ganzheit einer eigenen Existenz vorbei. […] Demgegenüber stellt uns das Christentum in viele verschiedene Dimensionen des Lebens zu gleicher Zeit; wir beherbergen gewissermaßen Gott und die ganze Welt in uns. Wir weinen mit den Weinenden und freuen uns zugleich mit den Fröhlichen; wir bangen … um unser Leben, aber wir müssen doch zugleich Gedanken denken, die uns viel wichtiger sind, als unser Leben.“

Gott und die ganze Welt in uns zu beherbergen – was für eine Aufgabe! In düsteren Zeiten brauchen wir allen Trost, den wir bekommen können. Den Trost des Sehers Johannes, den Trost von Dietrich Bonhoeffer, und den Trost, den wir uns gegenseitig spenden: Indem wir von unseren eigenen Lichtblicken erzählen und einander zuhören, indem wir lachen und weinen, klagen und danken, feiern und fasten – und uns an Jesus erinnern, der gekreuzigt und auferweckt wurde.

Denn die Fülle des Lebens auszukosten, das gelingt uns nicht ohne dabei auch die eine oder andere bittere und schmerzhafte Erfahrung zu machen. Wer sich immer nur auf der Sonnenseite aufhält, dem fehlt diese Tiefendimension. Dann wird selbst die Freude und der Genuss schal.

* * *

In einem der düstersten Momente der Geschichte vom Herrn der Ringe kommt der Hobbit Pippin mit dem Zauberer Gandalf in eine Stadt ohne Hoffnung. Aber Gandalf versteht es offenbar, „Gott und die ganze Welt“ in sich zu beherbergen, denn er lacht auf einmal:

„Pippin schaute erstaunt auf das Gesicht, das jetzt dicht neben seinem war, denn das Lachen hatte fröhlich und vergnügt geklungen. Dennoch sah er im Gesicht des Zauberers Kummer- und Sorgenfalten; doch als er genauer hinschaute, erkannte er, dass sich unter alledem eine große Freude verbarg; eine Quelle der Heiterkeit, die gereicht hätte, ein ganzes Königreich zum Lachen zu bringen, wenn sie zu sprudeln begann.“

Es ist Sonntag in Nürnberg. Und wir dürfen ein bisschen fröhlicher und ein ganzes Stück trotziger und barmherziger in die düstere Welt hinaus blicken.