Zeiten des Abschieds sind auch Zeiten der Rückschau. Hin und wieder entdecke ich dabei nicht nur einzelne Highlights, sondern Zusammenhänge – große Linien, Lebensthemen.

Ein Gespräch letzte Woche brachte mich auf eine Spur, die wirklich weit zurück reicht: Irgendwann Anfang der Neunziger pilgerte ich zum ersten Willow Creek Kongress überhaupt in Europa. Der fand im englischen Birmingham statt, in Deutschland kannte das damals praktisch niemand. Britische und amerikanische Gemeindekultur prallten dort zusammen, ich saß irgendwie dazwischen und spürte die Spannung. Aber dass es der Kirche um die Menschen gehen muss, die ihr fremd und distanziert gegenüberstehen, das war auf allen Seiten zu spüren. Mir hat es sich – eher als Frage denn als Konzept – ganz tief eingeprägt. Und Martin Robinsons „Planting Tomorrow’s Churches Today“ steht aus dieser Zeit noch in meinem Regal.

Dann wurde ELIA gegründet und wir entdeckten im Jahr darauf den Alphakurs, der mit seinem Ethos der Gastfreundschaft neue Maßstäbe setzte. Ich habe mich insgesamt 16 Jahre dafür engagiert, diese Idee zu verbreiten. Im letzten Drittel dieser Zeit spürte ich, dass die Richtung stimmt, man aber dringend noch einige Schritte weiter gehen müsste: Noch weniger konservatives Dogma, klassische Apologetik und Insider-Jargon, noch ernsthaftere Auseinandersetzung mit den Anfragen und Zweifeln der Leute, noch weniger „Komm-Struktur“, bei der wir die Bedingungen für die Begegnung mit anderen abstecken können. Und noch viel weniger Marketing-Mentalität. Dafür hat meine Überzeugungskraft damals im Vorstand nicht ausgereicht.

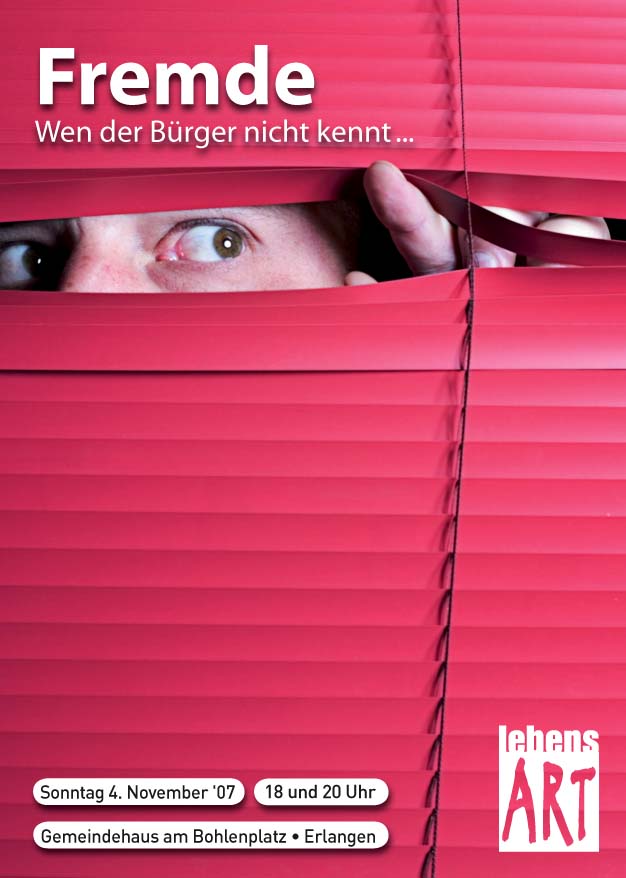

Manches davon hatten wir hier seit 2001 schon erkundet durch das Projekt „LebensArt – die Kirche in der Kneipe“. Acht Jahre lang (fast) immer am ersten Sonntagabend im Monat, mit einem phantastischen Team und vielen großartigen Ideen haben wir den Beweis angetreten, dass man unterhaltsam und reflektiert, „unfromm“ und geistlich zugleich sein kann. Dafür hat uns die EKD sogar mal einen Preis gegeben, Hier sieht man die Entwicklung ein bisschen:

Als wir LebensArt 2009 aufhörten (das Team war geschrumpft, der Umzug aus dem Kneipensaal in ein kirchliches Gebäude hatte zwar mehr Platz geschaffen und uns die Arbeit erleichtert, aber allmählich kamen immer mehr Kirchenaffine und immer weniger Kirchenfremde), gelang es nicht mehr, eine Nachfolgeveranstaltung zu etablieren oder diese Erfahrungen auf das übrige Gemeindeleben (etwa die Gottesdienste) zu übertragen.

Wobei – ganz stimmt das nicht: Mit Gott im Berg haben wir über die letzten zehn Jahre diese Spur weiter verfolgt: Das Evangelium unaufdringlich, ästhetisch ansprechend, theologisch reflektiert, in verständlicher Sprache und immer mit Bezug auf unsere Welt – bis hinein in die Politik – Menschen nahe zu bringen. Das ist harte Arbeit, aber es wird in Erlangen auch begeistert angenommen.

Klar ist: Gott im Berg wird weitergehen, auch wenn ich ELIA im Herbst verlasse. Und ich werde im Weitergehen an einen neuen Ort die Frage mitnehmen, wie Kirche hier und heute aussehen muss, wie wir denken und reden und auf Menschen zugehen müssen, und auf was wir dafür alles auch verzichten müssen, wenn wir nicht isoliert und unter uns bleiben wollen.

Das bleibt eine Lebensaufgabe. Doch ich denke, es wird Früchte tragen, die der Mühen wert sind.