Es war das Frühjahr 1978. Ich lag mit einer Grippe im Bett und hatte alles Lesbare in meinem Zimmer verschlungen. Gähnende Langeweile machte sich breit. Irgendwann war sie dann so unerträglich, dass ich dieses Buch zu lesen begann, das meine Mutter auf meinem Nachtkästchen deponiert hatte. Wenn man Dreizehn ist, sind Bücher, die die eigenen Eltern gut finden, per definitionem langweilig. In diesem Fall beschrieb ein amerikanischer Prediger, wie Gott – ein erstaunlich unmittelbar redender, mir bis dahin unvorstellbarer Gott – ihn nach New York schickte, um dort Drogenabhängigen aus ihrem Elend zu helfen. Ich war fasziniert.

Meine Frage damals war, wie man die Welt verändern kann. Dass es dringend nötig war, die Welt zu verändern, war für mich keine Frage. An allen Ecken und Enden konnte man als denkender Mensch Krisen am Horizont erkennen: Hunger, Überbevölkerung, Ölkrisen, Umweltzerstörung oder ein möglicher Atomkrieg, das waren nur die wichtigsten Sorgen. Wissenschaftler und Politiker mussten nach Lösungen suchen. Aber würde es ihnen gelingen, die Welt zu retten? Mitten in diese Zweifel hinein traf nun also die Erkenntnis, dass Christentum mehr sein konnte als Traditionspflege und ein etwas höherer moralischer Anspruch; dass Menschen und Verhältnisse sich ändern könnten. Denn wenn das bei Drogenabhängigen wirkt (für einen 13-Jährigen so ziemlich das Schlimmste, was man sich ausmalen konnte – die „Kinder vom Bahnhof Zoo“ hatten gerade mächtig für Schlagzeilen gesorgt, ohne Lösungen anzubieten), dann ist auf einmal vieles denkbar. Ich machte mich auf die Suche und landete bei katholischen Charismatikern.

Was mir erst einmal gar nicht so auffiel, war die Tatsache, dass dort viel weniger vom Verändern der Welt die Rede war, ebenso wie beim evangelischen Pendant, dagegen viel mehr vom Verändern der Kirche. Erst die Kirche, dann kommt die Welt schon von selbst, schien die Devise zu sein. Wie alle Erneuerer waren sie vom eigenen Anliegen begeistert und überzeugt; die Schattenseite davon war, dass man dazu neigte, alle anderen als defizitär einzustufen. In dem Maß, wo der (teils unverdiente, teils auch verdiente) Widerstand zunahm, verhärteten sich die Fronten dann oft. Das Muster ließ sich damals in schöner Regelmäßigkeit landauf, landab beobachten, anhängig von den Protagonisten verliefen die Lagerbildungen mal friedlicher, mal heftiger.

Unglücklicherweise schien die größte Inkompatibilität, die unerbittlichste Konkurrenz und das heftigste Misstrauen gegenüber den Aktivisten zu bestehen, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzten. Der eigentlich doch eher anarchische charismatische Impuls begann, sich mit konservativen bis reaktionären Bildern von Kirche und Gesellschaft zu verbinden.

Heute sehe ich das sehr deutlich, als Teenager war ich dazu gar nicht in der Lage. Ein paar Jahre lang dominierten fromme Erweckungsphantasien, die bevorzugt aus „überkonfessionellen“ Bewegungen importiert wurden, die geistliche Tagesordnung. Richard Rohr hat mir vor ein paar Jahren erzählt, wie er sich in dieser Phase aus dem charismatischen Spektrum löste, weil er solche Engführungen und Dualismen ablehnte. Auf der Haben-Seite standen jedoch authentische Gotteserfahrungen. Vielleicht lag es daran, dass ich die Schattenseiten erst später richtig bemerkte.

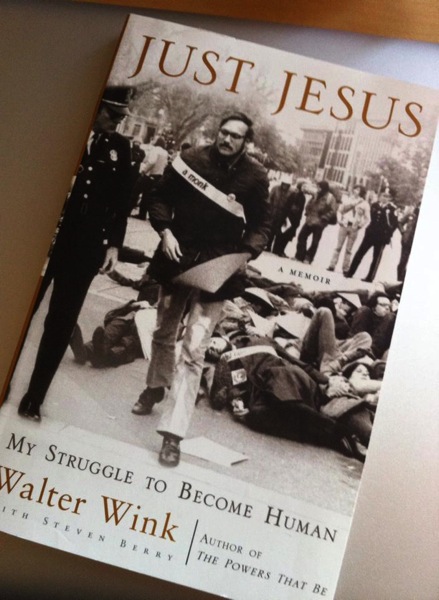

Heute sehe ich Vieles in einem anderen Kontext als damals. Konkret wurde ich an meine eigenen Erfahrungen erinnert, als ich in Walter Winks Autobiographie „Just Jesus“ las, wie er 1954 als junger Student in einer ausgewachsenen Glaubens- und Sinnkrise bei Pfingstlern in Salem/Oregon die „Geisttaufe“ erlebte. In einem Gottesdienst spürte er während des Singens ein Kribbeln am ganzen Körper, als stünde er unter Strom: „Ich wusste, dass etwas Reales, etwas, das stärker war als Dynamit, mit mir spielte.“ Als die Pastoren mitbekamen, dass da gerade etwas mit dem jungen Walter geschah, beteten sie nach dem Gottesdienst weiter mit ihm:

Die drei Pfarrer standen um mich herum, während ich mich hinkniete, priesen Gott und sprachen in Zungen, und machten das herrlichste Getöse, das ich je gehört hatte. Plötzlich schwanden meine Ängste, Stolz, Zweifel, und all meine Vorbehalte. Da waren nur noch Gott und ich, und der Lobpreis war wie eine Barriere, die alles andere draußen hielt. Nun nahm die Kraft zu, die durch mein Blut, meine Nerven pulsierte. Meine Füße brannten, die Hände ebenso. Plötzlich berührte eine Hitze meine Beine. Sie breitete sich aus. […] Ich erinnere mich an die herrliche Befreiung, als ich im Knien meine Hände zu Gott ausstreckte.

Wink beschreibt, wie er aufstand, umfiel und aufgefangen wurde, lachte, sang und sich in dem allen vollkommen geborgen wusste. In den folgenden Monaten musste er diese umwälzende Erfahrung in sein Leben integrieren. Auf der einen Seite fühlte er sich ganz und heil wie nie zuvor. Auf der anderen Seite fühlte er sich gespalten – Verstand und Erfahrung, Geist und Kreatürlichkeit schienen nicht zusammen zu passen. Im Blick auf die fundamentalistische Theologie, die ihm dort begegnet war, kam er zu dem Schluss, dass Gott ihm die Vernunft, die er ihm anvertraut hatte, neu zurückgab — mit der Aufforderung, doch kräftig Gebrauch davon zu machen. Etwa dadurch, dass er den Dualismus von Geist und Materie, der damals die Theologie bestimmte, nachdrücklich in Frage stellte und sich auf den Weg zu einer integralen Spiritualität machte. Mit gravierenden Folgen für die Frage, ob das Gebet etwas in dieser Welt ausrichten kann.

Hier schließt sich für mich der Kreis. Ich habe das Gefühl, dass ich über die letzten vielleicht zehn Jahre Ähnliches erlebt habe wie das, was Wink beschreibt. Ich habe nie aufgehört zu fragen, wie man die Welt verändert. Das Evangelium spielt für mich dabei eine wichtige Rolle, nicht der Glaube an einen Fortschritt, der alles von selbst löst. Ich glaube zudem schon lange nicht mehr, dass sie heil wird, indem wir sie verkirchlichen. Vor allem, wenn damit eine Frömmigkeit einhergeht, die sich ängstlich, überheblich oder feindselig abgrenzen muss, und die mit den reaktionären Kräften (Tea-Party/PI-News…) in unserer Gesellschaft gemeinsame Sache macht. Ich glaube, dass der Sinn charismatischer Erfahrung das exakte Gegenteil dieser Dinge ist: Sie macht frei von Angst, schüttelt Ordnungen und Hierarchien durcheinander, sie hebt soziale Schranken auf. So ähnlich sieht das auch Gilles Kepel. Er erkennt revolutionäres Potenzial sogar bei klassisch pfingstlich-evangelikalen Erweckungspredigern:

Dadurch, dass die Erweckungsprediger den einzelnen in unmittelbaren Kontakt mit dem Jenseits bringen wollen, ermöglichen sie es ihm, sich ohen Rücksicht auf Macht-, Wissens- und Besitzungleichheiten über sein gesellschaftliches Umfeld oder seine berufliche Lage einfach hinwegzusetzen. Jeder kann gerettet werden – ob arm oder reich, ob schwarz oder weiß, ob Landwirt oder Geschäftsmann. Der Geist weht, wo er will – oder doch wenigstens dort, wo der Prediger ihn hinlenkt. Ethnische oder familiäre Abstammung haben keine Bedeutung mehr. (S. 168) … Wunderheilungen, die man gemeinhin als ein Zeichen für die Scharlatanerie des Arztes und die geistige Zurückgebliebenheit des Patienten betrachtet, implizieren eine vergleichbare, ja radikalere Infragestellung der gesellschaftliche Hierarchie des Wissens und der Kompetenzen. (169)

Kepel unterscheidet in seinem 1991 erschienenen Buch übrigens Evangelikale, denen es um die „Resozialisierung“ einzelner durch eine neue Beziehung zu Gott und die Einbindung in christliche Gemeinschaft ging, die aber eher apolitisch blieben, von Fundamentalisten wie Jerry Falwell, deren politische Kampagnen und Mobilisierungen am rechten Rand des politischen Spektrums gegen den „säkularen Humanismus“ stattfanden. Die Tea-Party ist eine aktuelle Auswirkung dieser Richtung, beziehungsweise eine Folge davon, dass der Fundamentalismus seit den Achtzigern stark. Die Fixierung weiter Teile der konservativen Christenheit, nicht nur in den USA, auf die Themen Abtreibung, Homosexualität, Pornographie, den schon erwähnten „Humanismus“ und „Zerstörung der Familie“ hat hier ihren Ursprung. Die Fundamentalisten bekamen regen Zulauf aus dem Lager der Evangelikalen, das hat Scot McKnight vor ein paar Jahren erst erneut beklagt.

Mit dem Ansatz der Resozialisierung von unten (frei nach Franckes „Weltveränderung durch Menschenveränderung“) kam ich eine Weile ganz gut zurecht. Mit den fundamentalistischen Einflüssen – dem strikten Verbot von Bibelkritik und erst recht der reaktionären politischen Agenda – kam ich dagegen nie klar. Da hielt ich mich lieber an Ron Sider und Tony Campolo. Spätestens seit Beginn der 90er Jahre fragte ich mich: Wo sollten neue Impulse herkommen? Die einen machten kräftig Anleihen in der Psychologie und übersetzten deren Erkenntnisse oder Theorien in christlichen Jargon, die anderen orientierten sich am Managament und entwickelten ein marktkonformes Christentum. Beides oft erstaunlich unkritisch. Das war der institutionellen und traditionellen Kirchlichkeit zwar in mancher Hinsicht überlegen, doch es hatte auch seine Schattenseiten. Der Neoliberalismus kam ihm nämlich zu jedem Knopfloch heraus. Um Kepel noch einmal zu zitieren:

… anders als in Ländern katholischer Tradition, in denen die Kirche über eine starke institutionelle Position verfügt, tummeln sich auf dem amerikanischen Markt zahllose kleine, unabhängige Unternehmer, die getreu den Gesetzen des Kapitalismus in scharfer Konkurrenz zueinander stehen. […] Nirgendwo im zeitgenössischen Katholizismus, Islam und Judentum findet sich jene Wahlverwandtschaft zwischen einer religiösen Bewegung und dem – mitunter bis zum äußersten getriebenen – Geist des Kapitalismus. (196)

Auch hier hatte ich Dinge gefunden, die ich sympathisch und ansprechend fand, ich lernte ernsthafte und engagierte Leute kennen – und spürte nach einer Weile trotz allem eine Kluft, die ich nicht recht überbrücken konnte, weil sie nicht so sehr mit Äußerlichkeiten zu tun hatte, es ging vielmehr um das Wesen des Evangeliums. Es dauerte eine Weile, bis ich das für mich so klar formulieren konnte. Aber was ist das Evangelium und inwiefern geht eine verändernde Kraft von ihm aus? Das war die Frage, die sich rund um das 40. Lebensjahr stellte und neu beantwortet werden musste. Dieser Blog enthält die Spuren dieses Fragens. In aller Dekonstruktion, die das auch auslöste, war es eher ein zähes Ringen als ein plötzlicher Bruch. Die Antworten mussten nicht nur vom Verstand her stimmig sein, so viel war klar. Dass darin meine Lebensfrage aus der achten Klasse wieder mit neuem Nachdruck auftauchte, fiel mir zunächst gar nicht so auf.

Im Verlauf dieser Zeit habe ich immer wieder Menschen kennengelernt, die ähnliche Fragen stellen und benachbarte Wege gehen – seltene und sehr kostbare Momente waren das. Trotzdem waren sie zahlreich genug, um Kurs zu halten und nicht den Mut zu verlieren, wenn Gewohntes nicht mehr greift oder wenn ich merke, wie groß die innere Distanz zu manchem geworden ist, was in früheren Zeiten noch Heimatgefühle bewirkt hat. Wink erzählt in seiner Biografie, dass er später als Professor in New York einem geistlichen Begleiter von seiner Gottesbegegnung bei den Pfingstlern in Oregon berichtete. Damals glaubte er, die Erfahrung sei verschüttet und verloren. Sein Gegenüber antwortete:

Glaube bedeutet, die Erfahrung zu leben, wenn man sie nicht sehen kann. Deine Erfahrung hat Dir ein unerschütterliches Gespür für das Leben gegeben. Hat Gott seine Meinung geändert? Denkst du, Gott hat keine Verwendung mehr für dich? Glaubst du nicht, dass Gott möchte, dass du heil wirst? Du kennst die Wahrheit. Du kannst nicht mehr zur Unwissenheit zurückkehren.

Wink lernte damals, zu seiner Erfahrung zu stehen, ohne bei ihr stehen zu bleiben. Auch damit hat er dazu beigetragen, meine Welt – und die vieler anderer – kräftig zu verändern.