Diese Woche kam die offizielle Bestätigung: Das vergangene Jahr war weltweit das heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und nach allem, was wir wissen, das wärmste seit 125.000 Jahren.

Weil es im Sommer öfter geregnet hat als in den vorausgehenden Dürrejahren, haben viele Leute hier das gar nicht zur Kenntnis genommen. Gefühlte und gemessene Temperaturen –davon könnte der Frosch ein Lied singen, wenn er den Kochtopf denn überlebte – sind zwei Paar Stiefel.

Der Frosch im sich allmählich erhitzenden Kochtopf merkt nämlich nicht, dass er in Gefahr ist. Würde er direkt vom kalten ins heiße Wasser geworfen, wäre das anders. Der Temperaturschock würde eine schnelle, heftige Reaktion hervorrufen. Und in dieser Hinsicht, dass wir langsame, schleichende Veränderungen nicht als Gefahr wahrnehmen, sind wir Menschen leider eher wie Frösche. Deshalb ist es auch so wichtig, auf die Messwerte zu schauen. Und sie ernst zu nehmen.

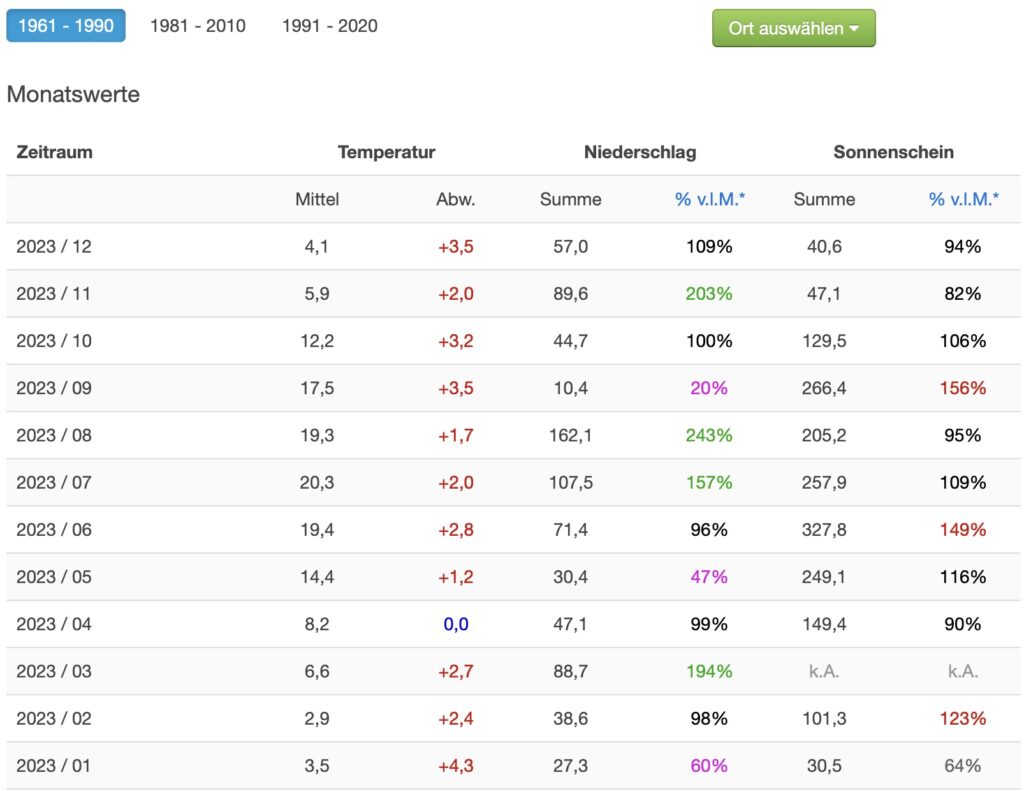

Ich habe die Messwerte des letzten Jahres für Nürnberg hier mal in der Übersicht. Mit Ausnahme des – nur gefühlt eisigen – April liegen alle weit über dem Mittel der 30 Jahre vor 1990. Doch selbst der April ist nur Durchschnitt, also eigentlich doch nicht kalt gewesen.

Neun von zwölf Monaten waren mindestens zwei Grad wärmer. Da kann man nicht mehr von Einzelfällen, Anomalien und Ausreißern sprechen. Bei drei Grad Erwärmung wären mindestens 20% mehr Regen nötig, um den ansteigenden „Dampfhunger“ der Atmosphäre auszugleichen. Das haben wir in Nürnberg gerade mal so erreicht, aber es war eben nicht genug, um die niedrigen Grundwasserstände in der Region wieder aufzufüllen. Und weil ein Teil dieser Niederschläge als Starkregen fiel, floss das Wasser ab, bevor es in den Bödern verscikern konnte.

Auch in anderer Hinsicht sind Zahlen aufschlussreich: Naturkatastrophen haben im vergangenen Jahr Schäden in Höhe vom 250 Milliarden Dollar verursacht. Fast ein Drittel davon waren Gewitterschäden. Die fielen in Europa und Nordamerika heftiger aus als je zuvor. Für die globale Situation gibt es diese gelungene Kurzübersicht bei Zeit Online.

Unsere Parteien streiten derzeit über die Schuldenbremse im Staatshaushalt. Die Verengung auf das Monetäre ist in dieser Form verantwortungslos, verrückt und kurzsichtig, weil wir täglich weiter Klimaschulden auftürmen, die uns in Form von immens kostspieligen Klimafolgen viel teurer zu stehen kommen als alle Kredite und Anleihen, die zum ökologischen Umbau der Wirtschaft und Gesellschaft nötig wären. Geldschulden kann man zurückzahlen, aber wenn die Kippunkte unserer Ökosysteme erreicht sind (und etliche sind bereits überschritten), wird diese Schuldenspirale sehr schnell und vor allem unwiderruflich außer Kontrolle geraten.

Wenn Jesus in den Evangelien mit dem Kernsatz zitiert wird „Kehrt um und glaubt an das Evangelium“, dann würde die Entsprechung angesichts der Risiken, die wir heute gemeinschaftlich entfesseln, jetzt lauten:

Es ist möglich, unsere destruktive Art zu leben und zu wirtschaften zu verändern. Aber dazu müssen wir bereit sein, umzudenken und uns einzugestehen, dass es so nicht weitergehen kann. Und wir müssen eine Haltung gegenüber Menschen und Mitgeschöpfen einüben, die nicht darauf aus ist, sie uns anzueignen und zu unterwerfen. Denn selbst wenn wir das nicht vorsätzlich tun, darauf läuft es derzeit hinaus. Und dass es nicht so bleiben darf, ist einfach nur fair und gerecht.