Ich hatte es ja kürzlich schon einmal kurz angerissen – Parker Palmer entwickelt in To Know as We Are Known eine biblisch-theologische Grundlegung des christlichen Wahrheitsbegriffs, die sich für mein Empfinden wirklich sehen lassen kann.

Palmer beginnt mit dem Johannesevangelium, in dem Jesus den Anspruch erhebt, die Wahrheit in seiner Person zu verkörpern. Das frühe Christentum hat diese Aussage bestens verstanden (das keltische Christentum im Übrigen auch!), dass es hier nicht primär um Logik und Lehrsätze geht, sondern um Menschen und deren Leben. Deswegen erzählen die Evangelien auch eine Geschichte, anders lässt sich lebendige und persönliche Wahrheit gar nicht ausdrücken.

Den Kontrast zu Jesus bildet Pilatus mit seiner Frage „Was ist Wahrheit?“, als er sich Jesus gegenüber sieht. Das „was“ deutet schon an, dass Pilatus Wahrheit als Gegenstand versteht, als Objekt der Betrachtung, das für den so distanzierten Betrachter selbst etwas Äußeres bleibt. Pilatus versucht Jesus im Folgenden zu objektivieren, etwa mit dem Etikett „König“. Jesus sperrt sich gegen eine Kategorisierung, die ihn auf bestimmte Kriterien und Eigenschaften (z.B. „Freund“ oder „Feind“) reduziert. Stattdessen konfrontiert er den Pilatus mit seinem persönlichen Anspruch und seiner einzigartigen Geschichte, aber auf dem Ohr ist Pilatus taub. Er will sich auf keine Beziehung einlassen, die ihn verändern könnte.

Palmer folgert: Im christlichen Verständnis ist Wahrheit kein externer Gegenstand und auch keine Lehraussage über einen solchen. In Jesus wird das Wort Fleisch und damit besteht die Verbindung zu Gott in dieser menschlichen, persönlichen Beziehung:

Wenn Jesus sagte „Ich bin … die Wahrheit“, dann stellte er damit keine eigenwillige Behauptung über eine Privatperson auf, er lud zu keiner Beziehung ein, die entweder alles wäre, was wir wissen müssten, oder die sich von allem anderen abkoppeln ließe. Er behauptete weder, dass er alle Wahrheiten in seinem Kopf hatte, noch dass uns seine Wahrheit der Aufgabe enthebt, die Wahrheit in ihren vielfältigen Formen zu suchen. Stattdessen kündigte er ein neues Verstehen der Wirklichkeit und unserer Beziehung zu ihr an und verkörperte das auch. Die Wahrheit – wo immer und in welcher Gestalt man sie auch findet – ist persönlich und man erkennt sie durch persönliche Beziehungen. Die Suche nach dem Wort der Wahrheit wird zur Suche nach der Gemeinschaft miteinander und der ganzen Schöpfung. (S. 49)

Arne Bachmann hat in einem Post über Zizek und Badiou jüngst einen ähnlichen Gedanken beschrieben: „In einem Wahrheits-Ereignis zeigt sich immer etwas Partikulares (hier: Jesus von Nazareth) als etwas Universelles.“ Palmer verweist an dieser Stelle auf Martin Buber, der die tiefere Dimension der Wirklichkeit als Ich/Du-Verhältnis beschrieb. Und er fügt gleich hinzu: Ein solches Verständnis von Wahrheit als Beziehung bedeutet nicht, dass Christen das Wissensmonopol besäßen. Denn wenn Wahrheit persönlich ist, dann ist sie auch (nicht nur, aber auch) in jedem Menschen anzutreffen, egal welchem Glauben er angehört.

Wahrheit finden wir nicht im Kleingedruckten unserer Theologie oder der Zugehörigkeit zu einer Organisation, sondern in der Qualität unserer Beziehungen – zu einander und zur geschaffenen Welt. (S. 50)

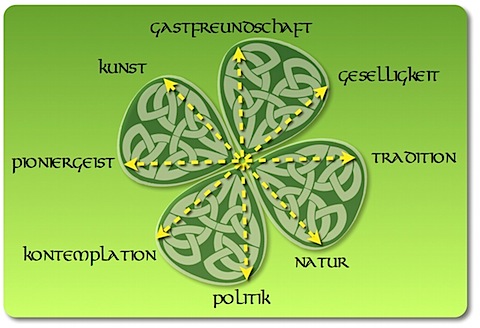

Das größte Hindernis auf dem Weg zur Wahrheit ist der Objektivismus, der sich innerlich unbeteiligt aus den Beziehungen herausnimmt und damit immer auch die Tendenz zu Spaltung, Manipulation und Unterdrückung in sich trägt. Zudem verengt er die Wahrnehmung auf Empirie und Vernunft, statt den ganzen Menschen als das „Instrument“ zu betrachten, das die Wirklichkeit in sich aufnehmen und abbilden kann. Nur dieses umfassend verstandene Selbst, das mehr ist als die Summe seiner Teile und Eigenschaften, sondern in sich schon ein vielstimmiger Mikrokosmos, kann in Beziehung mit seiner Umwelt treten:

Die Beziehungen des Selbst erfordern nicht nur Sinneseindrücke vom anderen; nicht nur logische Verbindungen zwischen Ursache und Wirkung; sie erfordern auch ein inneres Verstehen des anderen, das durch Empathie entsteht; ein Gespür für den Wert des anderen, der durch Liebe entsteht; ein Gefühl für seine Herkunft und sein Ziel, das aus dem Glauben kommt; und eine Achtung seiner Integrität und seiner Selbstheit, die daher rührt, dass wir auch unsere eigene achten. (S. 52f.)

Anders als beim Objektivismus, der Wahrheit auf Empirie und Vernunft reduziert, ist dieser Ansatz keine erkenntnistheoretische Einbahnstraße, er die Beziehung setzt eine Wechselwirkung voraus, in der der Erkennende sich zugleich auch erkennen und verändern lässt. Aber weil die Wahrheit gemeinschaftlich ist, erweist sich auch der Subjektivismus als Sackgasse. Dessen Aufspaltung der Wirklichkeit in „meine“ und „deine“ Wahrheit, die fortan beziehungslos nebeneinander stehen, greift ebenfalls zu kurz. Denn wenn alles an den persönlichen Empfindungen und Bedürfnisse gemessen und durch keine äußere Wahrheit mehr erweitert und bereichert wird, isoliert sich das Selbst, es verliert sich in seiner eigenen Welt und alles andere (andere Menschen und deren Welt) wird zu einem Objekt ohne Bedeutung.

Wir begegnen hier einem wichtigen Paradox: Indem der Objektivismus die Welt auf eine Ansammlung von Gegenständen reduziert, stellt er den Erkennenden in ein Feld stummer und lebloser Objekte, die passiv seinen Definitionen ihrer selbst unterliegen. In dieser Hinsicht erschafft der Objektivismus die subjektivste aller Welten, eine Welt von Dingen, die sich nicht wehren und ihre Selbstheit behaupten können. (S. 55)

Wahrheit als Beziehung ist Wahrheit auf Gegenseitigkeit. Etwas wirklich zu kennen bedeutet, eine innere Verbindung herzustellen und es zu einem Teil von mir werden zu lassen. Palmer zitiert Abraham Heschel, der gesagt hat, man könne die Wahrheit nicht finden ohne sich zu verlieben. Wenn wir von Wahrheitssuche reden, dann wird diese aus christlichem Verständnis weniger dadurch kompliziert, dass die Wahrheit verborgen wäre und sich uns entzieht, sondern dass wir uns der Wahrheit entziehen, die uns aufsucht. Darin lag das Geheimnis der Wüstenväter: Sie zogen in die Einsamkeit und Stille, damit die Wahrheit sie finden und stellen konnte.

Und so kann es sein, dass mich die Wahrheit auch in Gestalt einer Romanfigur verfolgt und einholt. Palmer sagt, wenn man die Metaphern des Objektivismus aus der Festkörperphysik auf den Erkenntnisprozess anwenden kann, dann lassen sich auch Natur- und Sozialwissenschaften in den Begrifflichkeit von Person und Beziehung ausdrücken und die nichtmenschliche Schöpfung wird Teil einer lebendigen Gemeinschaft der Wahrheit, die zu uns „spricht“. Wissen, das personifiziert, ist kein anthropomorph verzerrendes oder minderwertiges Wissen, so wie die Inkarnation in christlichem Verständnis Gott auch nicht auf ein plattes Menschsein reduziert. Stattdessen öffnet sie einen weiten Raum:

Das Band des Zuhörens hält die kosmische Gemeinschaft zusammen – das vorsichtige, verletzliche Hören darauf, wie die Dinge von diesem Standpunkt aus aussehen und von jenem und jenem, ein Hören, das es uns erlaubt, den anderen nicht nur zu kennen, sondern auch von seinem Standpunkt aus erkannt zu werden. Der Objektivismus sagt der Welt, was sie ist, statt darauf zu hören, was sie über sich selbst sagt. Der Subjektivismus ist der Entschluss, auf niemanden zu hören außer uns selbst. Aber die Wahrheit erfordert es, dass wir gehorsam auf einander hören, auf das antworten, was wir hören, und das Band der Gemeinschaft der Treue [community of troth] anerkennen und neu knüpfen.

Truth as troth – Wahrheit als personales Treueverhältnis, mit diesem englischen Wortspiel drückt Palmer die entscheidende Dimension des Persönlichen und der Beziehung aus. Das hat bei ihm zum Beispiel Folgen für eine ökologische Ethik, in der wir die Schöpfung nicht als Objekt verstehen und uns selbst als ihre Mitgeschöpfe. Und Dietrich Bonhoeffer hat in der Diskussion um die Wahrheit menschlichen Redens im 8. Gebot das Fallbeispiel eines Schülers mit einem alkoholkranken Vater gebraucht. Der Lehrer fragt den Jungen vor versammelter Klasse (und daher in der klar erkennbaren Absicht, ihn zu demütigen), ob sein Vater immer noch trinke. Der Junge verneint und bleibt damit in der Beziehung zu seinem Vater treu und loyal. Der desinteressierte Lehrer und die Mitschüler hingegen haben kein Recht, Einblick in die Not dieser Familie zu erhalten. Der objektivistische Wahrheitsbegriff ließe mit seiner binär-ausschließenden, trivialen Logik eine solche Differenzierung, wie Bonhoeffer sie vornimmt, gar nicht zu. Liebe, Empathie und Glaube aber geben dem Jungen Recht, wenn er so redet.

Bernhard von Mutius kommt in Die andere Intelligenz Palmers relationalem Verständnis von Wahrheit von einer anderen Seite nahe. Er zitiert Hannah Arendt, die gesagt hatte: „Politik entsteht im Zwischen – in dem Zwischen-den-Menschen – und etabliert sich als Bezug.“ Er plädiert daher für ein „Denken nach den großen Theorien“, das die Perspektive des anderen einschließt und die Beziehung, eben das Dazwischen, in den Mittelpunkt rückt. Schließlich spielt sich Denken in unserem menschlichen Gehirn auch im Dazwischen ab, nämlich den Verknüpfungen der Neuronen. Ein solches Verständnis von Wahrheit und Wirklichkeit hat unmittelbare Auswirkung auf gesellschaftliche Zusammenhänge:

Viele Führungsverantwortliche in der Politik wie in der Wirtschaft kleben immer noch an alten, verdinglichten Ordnungskonzepten, an objekthaft gedachten Programm- und Planvorstellungen, in denen vitale Beziehungsgeflechte der Menschen. ihre aus positiven und negativen Identifikationen gespeisten Handlungsenergien allenfalls ganz am Rande auftauchen. Es ergeht ihnen deshalb bei der »Umsetzung« ihrer so exakt geplanten und berechneten Strategien häufig so wie bei dem seltsamen Crocket-Spiel im Wunderland, von dem Alice sagt: ”Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie man durcheinanderkommt, wenn das ganze Spielgerät lebendig ist; mein nächstes Tor zum Beispiel läuft gerade dort hinten auf dem Spielfeld herum.«

Der Objektivismus, mit dem man sich von der Willkür feudaler Herrscher und ihrem Subjektivismus befreien wollte, hat also seinerseits die Neigung zu autoritären Top-Down-„Lösungen“ befeuert. Der Relativismus eines „schwachen Pluralismus“ hingegen hat, um diesem Diktat zu entgehen, zum Kampf aller (sich selbst isolierender) Akteure um die Deutungshoheit geführt, in dem sich am Ende der Gewiefteste, Skrupelloseste oder Mächtigste behauptet. Palmer schließt das Kapitel mit der Bemerkung, wie die Suche nach der Wahrheit heilsam und verbindend wirken kann:

Die Anschauung, dass Wahrheit persönlich ist, führt weder zum objektivem Imperialismus noch zum subjektiven Relativismus. Stattdessen findet man die Wahrheit, indem wir einer pluralistischen Wirklichkeit gegenüber gehorsam sind, uns geduldig auf einen Prozess der Zwiesprache einlassen, nach einem Konsens suchen und einer persönlichen Verwandlung, die alle Beteiligten dazu bringt, sich unter das Band des gemeinschaftlichen Treueverhältnisses zu begeben.

Zygmunt Bauman hat mit

Zygmunt Bauman hat mit