Forscher sind der Frage nachgegangen, warum Covid-19 für ältere Menschen so viel gefährlicher ist als für Junge. Das ist für eine Pandemie ungewöhnlich. Ein Erklärungsansatz hat mit dem Immunsystem älterer Menschen zu tun. Das verfügt zwar über ein stattliches Gedächtnis, hat aber eine geringere Kapazität, sich auf ganz neue Bedrohungen einzustellen:

»Im Alter hat man zwar viele T-Gedächtniszellen für bereits durchlebte Infektionen«, sagt Cicin-Sain. »Das Problem ist aber, dass die Zahl der naiven T-Zellen, die etwas Neues erkennen, mit dem Alter klar abnimmt.«

Luka Cicin-Sain, Leiter der Forschungsgruppe Immunalterung und Chronische Infektionen am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig

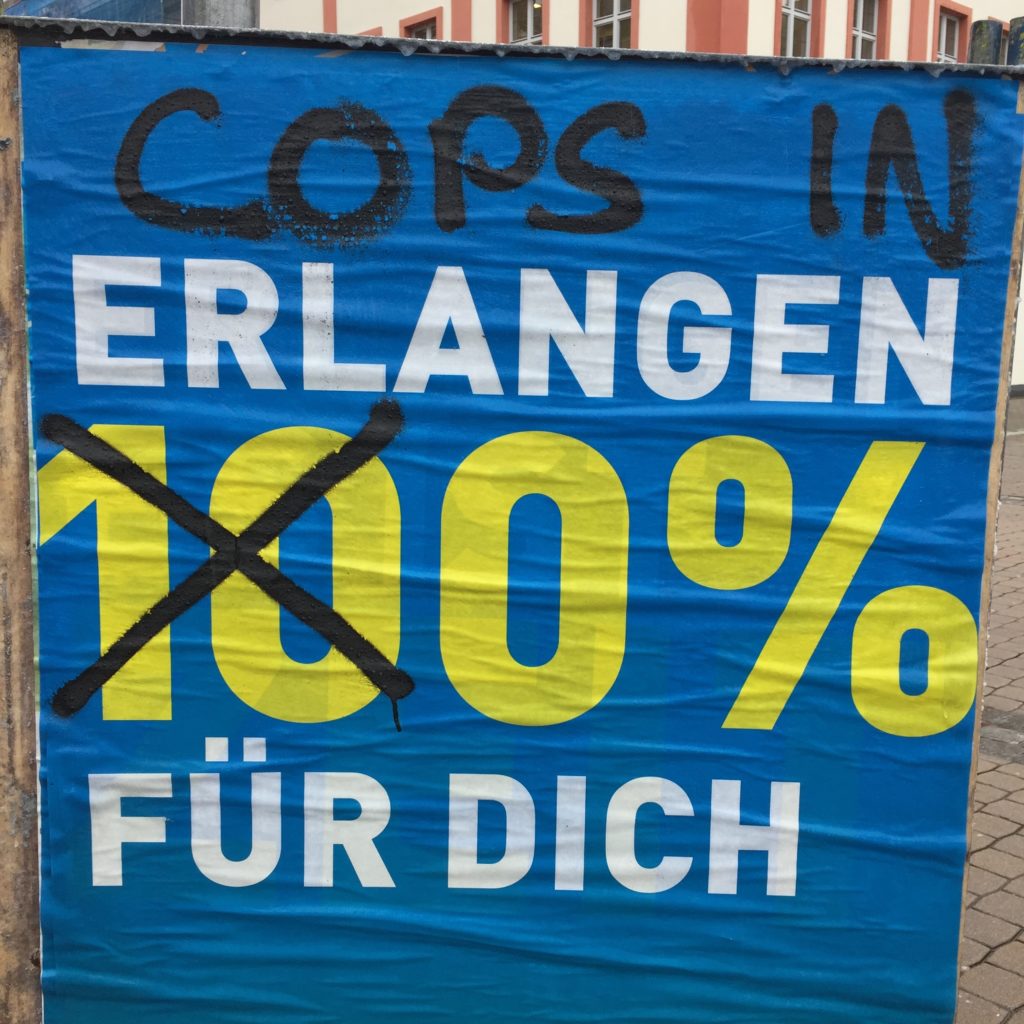

In dieser Krise entpuppt es sich als Vorteil, über kein Vorwissen und keine Vorerfahrungen zu verfügen und das Neue wirklich als Neues zu erkennen, nicht als Wiederkehr des schon Vertrauen und Bekannten, dem sich mit Business as Usual begegnen ließe.

Wenn Erfahrung nicht mehr ausreicht

An dieser Stelle tun sich Analogien auf: Beim Immunsystem ist diese Veränderung natürlich und altersbedingt. In unseren gesellschaftlichen Institutionen und Prozessen ist sie zwar verständlich, aber eben kein Automatismus. Fehldeutungen entstehen, wenn man Neues durch die Brille dessen betrachtet, was schon mal da war. Eine Pandemie ist zum Beispiel kein Krieg. Sie macht Amtsinhaber in einer Demokratie (oder dem, was mancherorts davon noch übrig ist) nicht zu Oberbefehlshabern, die autoritär durchregieren dürfen.

In den nicht mehr ganz jungen Kirchen scheint mir ein ähnliches Muster erkennbar. Institutionelle Strukturen und Abläufe (Liturgien etwa) sind so etwas wie geronnene Erfahrung. Manches davon hat sich in früheren Krisen als lebensrettend erwiesen und seither gute Dienste geleistet. Leider funktioniert gerade nur noch ein Bruchteil der Kirche, wie wir sie kennen. Die Frage ist daher, wie viele „naive Zellen“ jetzt noch vorhanden sind und wie die mobilisiert werden:

Wo wird derzeit ganz naiv gefragt und überlegt, was unser Auftrag als Kirche Christi ist? Wie wir ihm mit den Mitteln und unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts nachkommen? Welche Endeckungen und Lösungen des 16. oder 19. Jahrhunderts heute vielleicht nicht mehr zielführend sind? Und nicht zuletzt: Selbst wenn wir eines schönen Tages uneingeschränkt zum kirchlichen Business as Usual zurückkehren könnten, sollten wir das auch tatsächlich tun?

Denkt noch jemand an Klimaschutz?

Gehen wir noch einen Schritt weiter: Jüngere Menschen, das berichtete Spiegel Online letzte Woche, halten die Klimakatastrophe für deutlich gravierender als Covid-19. Einerseits nehmen sie die Warnungen und Berechnungen der Klimawissenschaftler ernster als viele aus der Generation der Eltern und Großeltern, weil sie die Folgen der Erdüberhitzung mit voller Wucht abbekommen werden. Andererseits sind sie eben auch „naiv“ genug, diese Krise als etwas völlig Neues zu erkennen. Sie erliegen nicht dem verharmlosenden Irrtum, mit ein paar kosmetischen Korrekturen sei ein Business as Usual doch wieder drin. Freilich gilt:

Klimakrise und Artensterben sind für die Menschheit weit bedrohlicher als eine zusätzliche Viruserkrankung, so bedrohlich und potenziell tödlich diese Erkrankung auch sein mag. […]Jedes weitere Extremwetterereignis, das der Menschheit vor Augen führt, was wirklich los ist, wird diese Konstellation verändern, aber das geht im Augenblick nicht schnell genug.

Christian Stöcker

Vielleicht ist die erste Seligpreisung „Selig sind die Armen im Geist“ ja auch eine Einladung, jung und naiv zu bleiben. Das ist freilich etwas ganz anderes als die Leichtgläubigkeit, mit der viele derzeit auf Gerüchte und Verschwörungstheorien abfahren. Die stellen immer nur rhetorische Fragen, wissen immer schon ganz genau Bescheid und gehen auf immer dieselben Sündenböcke los.

Zugleich besteht in der Corona-Krise auch die Möglichkeit, uns geistig zu verjüngen und für die Klimakrise zu lernen: Die Warnungen der Fachleute ernst zu nehmen. Die Wissenschaftskommunikation zu verbessern. Exponentiale Kurven zu verstehen; ein Bewusstsein für Kippunkte zu entwickeln (ein Kollaps der Intensivmedizin kommt ebensowenig aus heiterem Himmel wie der des polaren Eisschilds). Sich auf Einschnitte beim Wohlstand und Konsumverhalten vorzubereiten. Soziale Folgen dieser Maßnahmen zu bedenken und sie durch aktive Umverteilung abzufedern. Der Wirtschaft klare Vorgaben zu machen, statt sie auf Teufel komm raus zu deregulieren.

Solche Dinge. Diese Mentalität. Um es mit dem grantigen Nobelpreispropheten zu sagen: May you stay forever young.