Die Müdigkeit steckt mir noch ein bisschen in den Knochen, aber die Dankbarkeit und Freude überwiegt. Zum zehnten Mal sind wir in diesem Jahr zum Beten in den Keller gegangen am Karfreitag. Und gut 1.700 Leute aus Erlangen und Umgebung sind mitgekommen. Das ist das erste, was ich jedes Jahr wieder so erstaunlich finde. Dass die Zeitung anders als in den Jahren zuvor nur einen knappen Hinweis brachte, hat sich kaum ausgewirkt auf den steten Besucherstrom Richtung Kellergelände.

Das zweite, was mich erstaunt hat, war die außergewöhnliche Ruhe in diesem Jahr. Bis auf wenige Ausnahmen ging es im und vor dem Berg für mein Gefühle spürbar ruhiger zu als ich es aus den letzten Durchgängen in Erinnerung habe. Womöglich ist das auch ein positiver Lerneffekt, der damit zu tun hat, dass viele zum wiederholten Mal da waren.

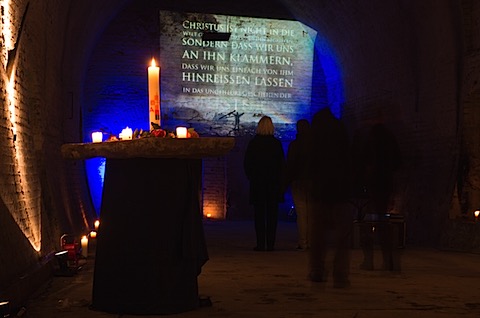

Drittens staune ich, was aus den Gesprächen und Ideen im Team nach Wochen von Planung und Vorbereitung, gelegentlich zähen (aber nie überflüssigen) Diskussionen, nach manchen praktischen Tüfteleien und ein paar pragmatischen Entscheidungen dann alles im Henninger-Keller steht, wenn am Donnerstag kurz vor 18 Uhr die ersten Leute den Berg betreten.

Viertens staune ich über die Wirkung, die sich in der Kombination aus Ort, Atmosphäre und Installationen entfaltet. Manche bleiben lange stehen, um etwas auf sich wirken zu lassen. Viele Besucher*innen kommen sichtbar bewegt zurück ans Tageslicht, einige brauchen eine ganze Weile, bis sie wieder Worte finden.

Fünftens staune ich, wie intuitiv und leicht es inzwischen fällt, die Passion in Bezug zur heutigen Welt- und Lebenserfahrung zu setzen, ohne dabei auf in vielerlei Hinsicht problematische Deutungsmuster wie Sühne, Strafleiden und Opfer zurückzugreifen. Stattdessen geht es um die Mitmenschlichkeit Gottes, es geht um die Bereitschaft, sich vom Leid anderer betreffen zu lassen, um die Hoffnung, dass Gott auch in den schlimmsten und dunkelsten Stunden nahe ist und versteht.

Ich glaube, erst vor diesem Hintergrund wird die Botschaft von der Auferstehung wirklich nachvollziehbar, dass man nämlich dem konkreten Leiden Jesu in der Passionsgeschichte die konkreten Leiden heutiger Menschen gegenüberstellt und dabei den sozialen und politischen Horizont nicht ausblendet.

Ohne diesen Bezug laufen wir Gefahr, Ostern misszuverstehen als etwas Geschichtsloses und Weltfremdes – und damit auch Leid und Tod nicht ernst zu nehmen, auszuhalten und uns davon verwandeln zu lassen, sondern das alles zu verharmlosen, zu ignorieren und mit triumphalistischen Phrasen und Appellen zu überlagern. Das wäre weder christlich noch gesund für die Seele.

Licht und Wärme fühlen sich eben ganz anders an, wenn man gerade aus dem Keller kommt.