Gegenüber im Zug sitzt ein freundlicher älterer Herr, der mir auf der Fahrt seine lange Krankheitsgeschichte und Berufsbiografie erzählt, um dann zu fragen, was ich eigentlich so mache. Pfarrer, sage ich. Er sei schon vor langer Zeit ausgetreten, erklärt er daraufhin, freilich aus der katholischen Kirche. Die evangelische scheint ihm etwas sympathischer zu sein, sie hat halt keinen Papst.

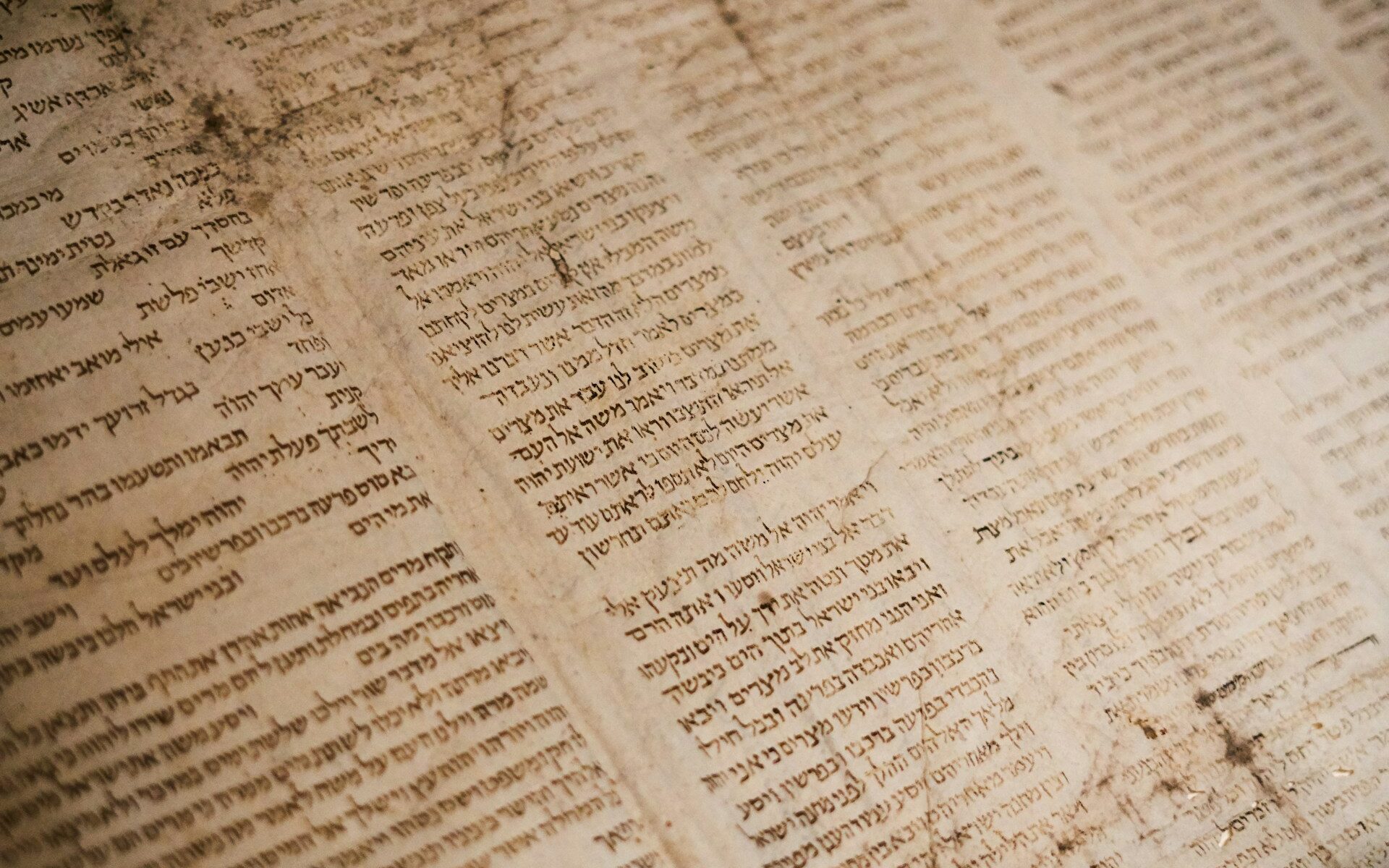

Aber nicht sympathisch genug, um dort einzutreten. Die Bibel sei ja erst im vierten Jahrhundert geschrieben worden, erklärt er mir dann, auf Geheiß von Kaiser Konstantin und für das leichtgläubige Kirchenvolk. Hingegen sei die Wahrheit über Jesus und die ersten Christen, die sich in den viel älteren und daher authentischeren Schriften aus Qumran findet, ja vom Papst unterdrückt worden. Jesus sei mit Maria Magdalena verheiratet gewesen, und das dürfe ja nicht sein, daher wurde es vertuscht, wie vieles andere.

Ich höre eine Weile zu und sage dann: „Für einen Skeptiker glauben Sie ja doch eine ganze Menge. Soweit ich weiß, ist in den Texten von Qumran von einem verheirateten Jesus nicht die Rede?“ Er ist sich aber ganz sicher. Also relativ sicher, meint er schließlich. Aber jeder könne sich auch mal täuschen. Ich bin nicht sicher, wen von uns beiden er jetzt gerade meint, aber dann hält der Zug und unsere Wege trennen sich.

Und ich denke mir: In gewisser Weise haben wir es immer mit Hörensagen zu tun, wenn wir davon reden, dass sich Gott in menschlicher Geschichte offenbart. Aber es ist doch ein Unterschied, ob man etwas glaubt, was irgendwo im Internet oder bei irgendeinem Bestsellerautor steht – oder sich auf Traditionen bezieht, die sich seit Generationen immer wieder in Frage stellen lassen und sich ihrer Grundlagen immer wieder kritsch vergewissern, ohne damit je aufzuhören.

So einen unerschütterlichen Glauben, wie der freundliche Mitreisende hatte, bringe ich jedenfalls nicht auf.

(Foto: Tanner Mardis auf Unsplash)