[Predigt in St. Leonhard-Schweinau am 19. Juni 2016]

Die mit Abstand bekannteste Stiftung in Deutschland ist die Stiftung Warentest. Ihre Fachleute haben seit 1964 Kunden und Verbrauchern viele nützliche Hinweise geliefert, indem sie Händlern und Herstellern kritisch auf die Finger schauten und die Ergebnisse ihrer Tests öffentlich machten. Die Testberichte wurden zu einem neuen literarischen Genre. Andere Zeitschriften nahmen sie zum Vorbild und veröffentlichten ihrerseits Tests: Autos, Fernsehgeräte, Stromanbieter, Versicherungen und vieles mehr.

Seit einigen Jahren können nun Kunden im Internet Produkte bewerten. Viele schreiben im selben Jargon wie die professionellen und unabhängigen Warentester. Das klingt erst einmal seriös, ist aber noch lange keine Garantie dafür, dass man sich auf die Meinungen verlassen kann. Immer wieder stellte sich heraus, dass Angestellte einer Firma auf Anordnung von Oben die eigenen Produkte gut und die der Konkurrenz schlecht schreiben wollten. Andere Kundenbewertungen strotzen vor Rechtschreibfehlern. In den besseren Fällen wird nur „Rezension“ [Bewertung] mit „Rezession“ [Schrumpfen der Wirtschaftsleistung] verwechselt. Oft kann man schon beim ersten Lesen erkennen, dass hier Dilettanten am Werk sind. Und dann gibt es noch jene „Tester“, die ihrem allgemeinen Frust und Zorn bei solchen Gelegenheiten Luft machen, meist versteckt hinter einem Decknamen. Am Ende beschimpfen sich schlecht gelaunte Zeitgenossen gegenseitig und das bewertete Produkt gerät zur Nebensache. Dass man inzwischen die Bewertungen anderer auch bewerten kann, macht die Verwirrung komplett. Egal, was ich gerade kaufen möchte, irgendwer wird mich in den schrillsten Tönen davor warnen. Man muss schon Kommentarexperte sein, um aus dem Wirrwarr von Bewertungen noch irgendwie schlau zu werden. Um es mit den Worten des heutigen Evangeliums zu sagen: Blinde weisen Blinden den Weg. Die wenigsten sind qualifiziert, ein Urteil abzugeben. Aber die entsprechende Selbsterkenntnis fehlt vielfach.

Ein Glück, dass es in diesem Wahnsinn auch noch Spaßvögel gibt. Einer schrieb unter ein 85-Zoll-Fernsehgerät: „Twilight damit angeschaut. Immer noch grässlich.“

Längst sind wir zu einem Volk von Richtern und Bewertern geworden. Nicht nur bei der Fußball-EM, während der (tendenziell die männliche) Hälfte der Bevölkerung schlagartig zu Bundestrainern mutiert, die besser Bescheid wissen als Joachim Löw – freilich mit dem Unterschied, dass die Besserwisser in der Regel nach dem Spielende urteilen, während der Bundestrainer vor dem Spiel entscheidet. Überall werden Ranglisten (auf Neudeutsch: „Rankings“) aufgemacht, Auf- und Absteiger gefeiert oder gedemütigt, Menschen in die Kategorien „In“ und „Out“ eingeteilt – angesagt oder abgeschrieben, wertvoll oder unnütz. Inzwischen prägt das auch unseren Politikstil – das demokratische „Wir“ wird von widerstreitenden Gruppenegoismen aufgefressen. Der Berliner Philosoph Byung Chul Han zieht die ernüchternde Bilanz:

„Der Wähler als Konsument hat heute kein wirkliches Interesse an der Politik, an der aktiven Gestaltung der Gemeinschaft. Er […] reagiert nur passiv auf die Politik, indem er nörgelt, sich beschwert, genauso wie der Konsument gegenüber den Waren oder Dienstleistungen, die ihm nicht gefallen.“

Nörgeln und Sich-Beschweren, Kommunikation im Modus des Vorwurfs, das kann sich auch unter Christen in einer Gemeinde oder Kirche breit machen. Der Anlass, auf dem Paulus in Römer 14 antwortet, ist uns heute eher fremd: Es ging um den Verzehr von Fleisch, das bei der Schlachtung von Opfertieren für die heidnischen Götter übrig blieb. Für alle, die nicht zur wohlhabenden Oberschicht gehörten, waren die Feste der Staatsreligion eine seltene Gelegenheit, überhaupt einmal Fleisch zu essen, weil der Kaiser und die reichen Patrizierfamilien dafür aufkamen. Ein Teil der Christen tat das ohne schlechtes Gewissen. Für sie waren die Götter Roms substanzlose Fabelwesen, die dem Gott Jesu Christi nicht das Wasser reichen konnten. Die anderen hatten Skrupel: Sollte man nicht jede noch so weitläufige Verbindung zu falschen Göttern und deren abscheulicher Verehrung unbedingt meiden? Irgendetwas könnte vielleicht ja doch abfärben, hängen blieben, die Seele beschmutzen und die Gemeinde verderben? Vielleicht haben eher die Judenchristen so empfunden, vielleicht waren es aber auch Heidenchristen, denen die Erinnerung an früher unangenehm war oder die sich gar vor einem „Rückfall“ fürchteten.

Paulus teilt diese Sorgen nicht, aber er macht deutlich, dass nicht die unterschiedlichen Ansichten das Problem sind, sondern die Art und Weise, wie der Konflikt in der Gemeinde ausgetragen wird:

Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben (Jesaja 45,23): »So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen, und alle Zungen sollen Gott bekennen.« So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den andern richten; sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Römer 14,10-13)

Aus einer Sachfrage mit begrenzter Bedeutung wurde etwas Persönliches mit unbegrenzter Tragweite. Es ging nicht mehr um angemessenes oder unangemessenes Verhalten in einer bestimmten Situation, sondern um „richtige“ und „falsche“ Christen. Keine Debatte, in der man versucht, einander zu verstehen und die besten Argumente zu finden, sondern ein Tribunal, in dem sich einer über den anderen erhebt und zum Richter aufschwingt.

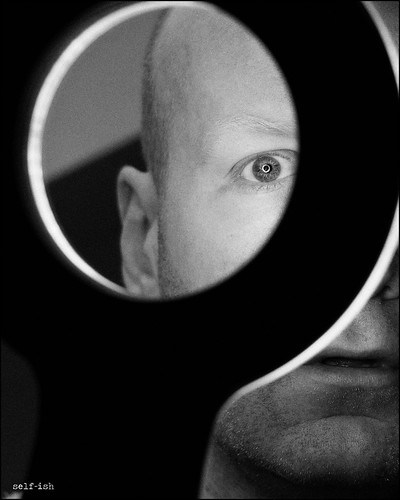

„Mother Teresa If you judge people, you h“ (CC BY-SA 2.0) by symphony of love

Aber Paulus spricht den Römern die Qualifikation und das Recht ab, Urteile über einander zu fällen. Wer das versucht, mischt sich in Gottes Angelegenheiten ein. Er läuft Gefahr, selbstgerecht auf den vermeintlichen Fehlern der anderen herumzureiten. Und mit verächtlichen und polarisierenden Worten wird das Klima vergiftet. Welche Folgen so etwas haben kann, hat diese Woche der Mord an der britischen Abgeordneten Jo Cox gezeigt: Ohne die gehässige Begleitmusik der Brexit-Debatte wäre so eine Gewalttat kaum vorstellbar gewesen. Viel wichtiger ist es also, zu überlegen, wie Verständnis und Vertrauen gestärkt werden können. Dabei geht es manchmal um so schlichte Dinge wie Rücksicht und Taktgefühl. Das könnte zum Beispiel so aussehen:

(1) Eine Lehrerin macht mit ihrer Schulklasse eine Fahrt nach Rom. Es ist Sommer, die Sonne brennt vom Himmel. Vor der Abfahrt weist sie die Schüler darauf hin, dass kurze Hosen, nackte Beine und Schultern in den Kirchen dort anstößig wirken. Hat Gott etwas gegen Mädchen in Shorts und Spaghetti-Tops? Muss man sich zum Beten umziehen, ja sogar „verkleiden“? Bestimmt nicht, aber konservative Katholiken sind diesen Stil nicht gewohnt. Höfliche Gäste nehmen darauf Rücksicht. Nicht aus Zwang, sondern aus Achtung vor dem Anderen. Ein paar Schüler stöhnen: Muss das sein? Ja, es muss sein; und es tut gut, das zu lernen.

(2) Immer mehr Menschen ernähren sich heute vegetarisch oder vegan. Sie verzichten auf Fleisch oder sogar alle tierischen Produkte wie Milch und Eier. Es wird immer komplizierter, Essen für mehrere Leute zu kochen. Das fängt in der Familie an und setzt sich in der Gastronomie fort. Also wird heftig diskutiert: Was ist gesünder? Was ist gerechter und verantwortungsbewusster? Und wie geht die Fleischindustrie mit Tieren um, die doch auch Geschöpfe Gottes sind? Solche Fragen zu stellen, kann unbequem sein. Eigene Vorlieben und Vorurteile überdenken zu müssen, ist lästig. Vielleicht kippt ja deshalb der Streit hin und wieder ins Grundsätzliche. Dann sind plötzlich die einen bessere Menschen und die anderen schlechtere. Oder ich unterstelle den anderen, sie halten sich für besser, und erkläre sie im Gegenzug für arrogant und fanatisch. So oder so bricht das Gespräch ab – und die Gemeinschaft auseinander.

Wie wollen wir als Christen leben in einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen empören und beschweren wie nörgelnde Konsumenten? In der es oft nicht mehr darum geht, die eigene Position gut zu begründen, sondern den anderen möglichst schlecht zu machen und seinem Zorn freien Lauf zu lassen?

Immerhin sind wir ja allesamt Anhänger eines zu Unrecht Verurteilten. Das allein sollte uns schon vorsichtig werden lassen. Und dann könnten wir noch beherzigen, was der französische Philosoph Giles Deleuze erkannte:

„Die Schwierigkeit ist heute nicht mehr, dass wir unsere Meinung nicht frei äußern können, sondern Freiräume der Einsamkeit und des Schweigens zu schaffen, in denen wir etwas zu sagen finden. […] Welche Befreiung ist es, einmal nichts sagen zu müssen und schweigen zu können, denn nur dann haben wir die Möglichkeit, etwas zunehmend Seltenes zu schaffen: Etwas, das es tatsächlich wert ist, gesagt zu werden.“

Das also ist die Freiheit, die uns Paulus in der Nachfolge Jesu anbietet:

- Nicht sofort und zu allem etwas sagen zu müssen,

- kein Urteil zu fällen und uns auch nicht zu verteidigen.

- Spannungen und Ambivalenzen auszuhalten,

- Andere zu würdigen und ihre Meinung stehen zu lassen

- Gott nicht ins Handwerk zu pfuschen

- mit seiner Hilfe das Verbindende zu erkennen und zu pflegen

Fröhlich und versöhnlich mit einander umgehen im Zeitalter der Nörgler – einen Versuch wäre das allemal wert.